- HOME

- 学部・大学院・研究所

- 大学院

- 大学院総合理工学研究科

- 社会人向けプログラム

社会人向けプログラム Programs for Working Individuals

東京都市大学では、社会人の皆さんを積極的に受け入れています。本学大学院の「社会人向けプログラム」では、社会において指導的役割を果たしうる、高度な理論と実践力を修得する機会を提供しています。社会人が働きながら授業を受け、修士または博士の学位取得が可能となるよう、授業を渋谷駅至近の「渋谷サテライトクラス」で集中的に行うとともに、授業料の減免制度も整えています。

社会基盤マネジメントリーダー育成プログラム

本プログラムでは、建設契約管理技術を中核にして、BIM/CIMといった最先端のICTやPPP/PFIなどの社会基盤マネジメントにおける活用や、それらに関わる課題解決のための数理手法などを総合的に学習することができます。実務的観点の研究を遂行し、学位を有する技術者としてよりいっそう社会に貢献できる人材への成長を促します。

新型炉講究国際プログラム

「新型炉講究国際プログラム」は、都市大学院博士後期課程の「特殊研究中で実施する新型炉設計に特化した教育・研究プログラムです。ナトリウム冷却高速炉やガス炉などの第四世代原子炉の他、小型炉、トリウム炉等、多様な新型炉を対象とし、それらの炉心核熱流動、燃料、耐震設計に関する高度な理論と工学を学ぶことができます。

ことづくりマネジメント・プログラム

SDGsやSociety 5.0の社会を切り拓き、ゲームチェンジ後の社会変革のリーダーを育てることが求められています。つながる時代だからこそつなげ、新しい価値を生み出していく人材を育てる、ことづくりをマネジメントする教育を行います。

ビッグデータ・AIプログラム

現在、世界の企業が必要としているAI人材と実際に活動している技術者の間には、70万人という圧倒的な人材ギャップがあります。人工知能(AI)やビッグデータを専門とする高度技術者の育成を目的としています。

専攻のポリシー

ディプロマポリシー |

||

エネルギー安全保障や環境問題に大きな関わりを持つ原子力工学に携わる技術者、研究者として高い倫理観と深い教養を持ち、スピードの速い環境の変化にも対応できる幅広い応用力を身につけ、グローバル化する社会において貢献できる。 |

原子力および放射線の分野における専門分野の高度な知識と技術を習得し、実際的な応用を考慮した深い専門技術を身につけている。 |

原子力および放射線の分野において、修得した高度な専門知識と研究能力を用いて問題点や課題を明らかにするとともに、これらの具体的な解決方法を見い出し、それを自らの力で計画的に解決できる能力を有している。 |

カリキュラムポリシー |

||

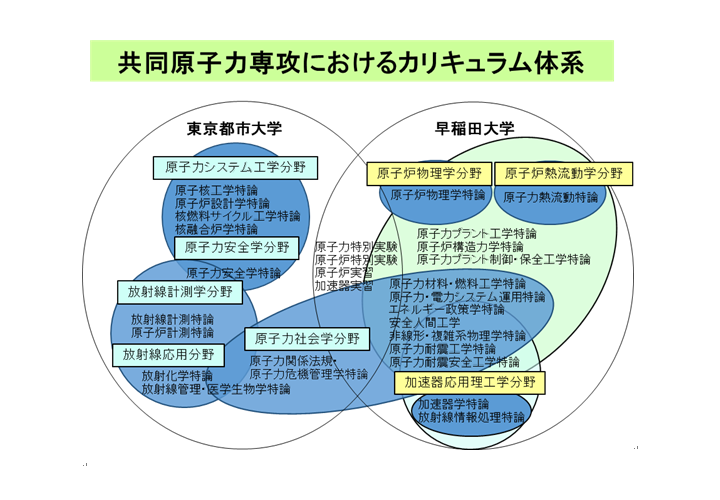

早稲田大学との共同教育課程を編成し時代に即した「関連分野知識の習得」や「他分野との融合」にも必要な基礎知識を身に着けるために、多彩なカリキュラムを提供して、技術面のみならず、安全面、倫理面、リスク管理のもとに、技術的にも人間的にも高い能力を有する人材を育成するための教育課程を編成する。さらに、コミュニケーション能力を高め、原子力技術の専門家としての自己の将来設計を高めるための教育課程を編成する。 |

学部の原子力安全工学科には、原子力工学、放射線工学及び原子力リスク・耐震の3つのコースを設けて、原子力システム、原子力安全、放射線工学、放射線応用の基礎的な分野に加えて、原子力耐震、リスク評価学といった原子力安全に特化したプログラムが用意されている。大学院では、これらの原子力と放射線の基幹技術および耐震技術・リスク評価学に関連するさらに高度で専門的なカリキュラムを配置する。 |

原子力技術者として仕事を遂行する基礎力と実践力、実社会での課題を探求する問題発見・解決能力、並びに、実社会の複合的な問題を解決する能力を修得するための教育課程を編成する。 |

A分類 |

B分類 |

C分類 |

教育課程表

3. 領域について

本専攻は共同原子力領域から成り、原子力工学、原子力安全、そして放射線工学を主として教育する。

指導教授別研究内容

【共同原子力専攻 共同原子力領域】

高木 直行

原子炉物理や核反応工学の知識をベースとして、持続可能な社会を支える革新的な原子炉概念や核変換技術に関する研究を行っている。異常事象を自律的に収束させる固有安全炉、核拡散上懸念される濃縮や再処理の工程を不要とする進行波炉(CANDLE炉)、ウランより豊富なトリウム資源を活用するトリウム増殖炉等の革新的原子炉の設計研究に加え、原子炉が生み出した長寿命放射性廃棄物を短寿命化する核変換技術や、豊富に存在する元素から希少で高価な元素を生成する原子炉錬金術など、核反応を応用した様々なテーマを対象に企業や研究機関と協力して研究に取り組んでいる。

大鳥 靖樹

地震や津波等の自然外部事象に対する原子力発電所の安全性を向上させるために、機器・配管系、建屋、土木構造物等の原子力施設の地震による揺れの評価法や、免震、制震等の地震の揺れを低減する方法の研究を行っている。また、地震やその随伴事象(津波や斜面崩壊等)による原子力施設の損傷リスクの評価法の開発や、次世代の設計法の構築を、国内外の研究者と連携して進めている。

河原林 順

放射線は、可視光等では見ることのできない領域やミクロな世界の情報を、マクロな世界へ取り出すプローブとして利用されている。特に放射線イメージングシステムの開発を通じて、原子力から医療分野等の広範囲な分野における、機能性や安全性の向上を目指したシステムの開発研究活動を実施している。また、検出器そのものの開発や設計、その処理システムや情報抽出方法の開発と共に、放射線の発生源である加速器の開発も実施している。

佐藤 勇

福島第一原子力発電所の原子炉廃止措置はもとより、これから先の世代で老朽化した原子炉から順に廃止措置の段階と入っていくことは必至である。前者における廃止措置においては、炉内溶融物すなわち燃料デブリの処理・処分に係る様々な技術開発が必要であるため、核燃料・材料及び核分裂生成物の物理化学的性質を実験的な手法及び計算科学的な手法を用いて探求する。また後者においては原子炉の廃止措置が技術的な要因のみならず、地域社会との合意形成が重要な因子となっていることを鑑みて、欧米にあるような手法を取り入れた合意形成システムに関する研究を遂行する。

鈴木 徹

原子力発電システムの内部に見られる様々な「流れ」の中から安全性を考える上で重要なものを取り上げ、安全設計の考え方、安全性の評価手法、安全性の向上に有効な革新的技術について、伝熱工学と流体力学の知識をベースに学術面と実用面の双方から追及する。通常の発電システムに見られる熱や物質の「流れ」だけでなく、福島原発事故のような燃料破損や構造溶融に伴って形成される複雑な「流れ」に関しても、基礎実験による現象の把握から数値計算による詳細な分析に至るまで、国内外の研究機関と協力しつつ最先端の研究を展開している。

松浦 治明

主要な1次エネルギー資源を豊富に持たない我が国においては、使用済み燃料のリサイクルを積極的に進める必要がある。さらに、福島第一原子力発電所のような事故炉の廃炉は新規の化学処理技術の開発が求められている。燃料デブリの乾式処理、超ウラン元素のリサイクル利用、高レベル放射性廃棄物低減化のための新規ガラス組成の探索等に、X線を活用した構造解析手法を通じてプロセスの最適化を目指した研究を展開している。それらは、本学原子力研究所所有の設備のみならず、国内外の研究施設を積極的に活用し共同研究として実施している。

牟田 仁

我が国を含む東アジアは世界有数の地震地帯であり、不確かさの大きい自然現象である地震により生じる地震動、津波等に対する安全性確保が最重要課題である。複合災害をも対象とした原子力施設をシステムとしてとらえ、時系列や状態変化、事象間の相関性を考慮した確率論的リスク評価の開発に関する研究、並びにシビアアクシデントに対する安全対策とセキュリティ対策を統合的にとらえた防災対策、リスクコミュニケーションを含めた危機管理に関する研究を行い、原子力エネルギーの社会への定着を図る。