③ 主体的な学びの促進

自ら学ぶ意欲と、確実な専門力と人間力を兼ね備えた学生を育てるために、学生の主体性を培う教育内容・方法、学びの拠点となる施設の整備、TA・SAなどの教育サポート体制の充実など、大学全体で主体的な学びを促進しています。

入学前教育

本学では、推薦入試の合格者を対象に、入学予定学科に対する理解の促進、大学での学修の準備サポートを行っています。

さらに、大学生活への期待と意欲を高め、新たな人間関係を築き上げる自信をつけることを目的に、入学前ワークショップを実施しています。学部学科の枠を超えた混成チームによるワークを通じて、一人ひとりが自分自身を理解し、今後の大学生活に不可欠となるコミュニケーション能力の重要性を実感し、自己の人生や進路を切り拓いていく力を磨くプログラムとなっています。

都市大を学ぶ(自校教育)

本学は、自分たちの理想の学問探究の場を求めた学生たちと、それに応えるために集まった教員たちや支援者とで創設したという建学の精神「公正、自由、自治」が、今に脈々と受け継がれています。

時代は変わっていきますが、建学当時の学生たちの学びへの情熱とそれを支援し続けた方々の熱意や信念を知ることが、一人ひとりの学生生活や生涯を通して学び続けるための姿勢に活かされるように、本学の歴史を学ぶ機会を設けています。

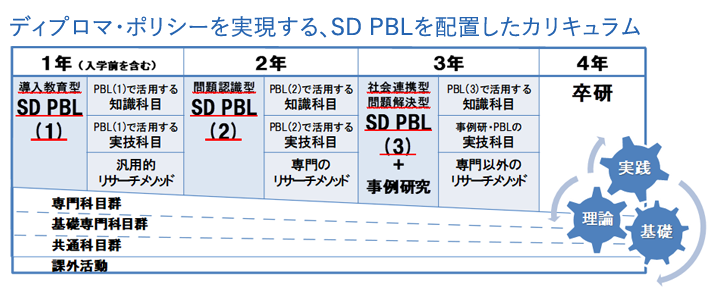

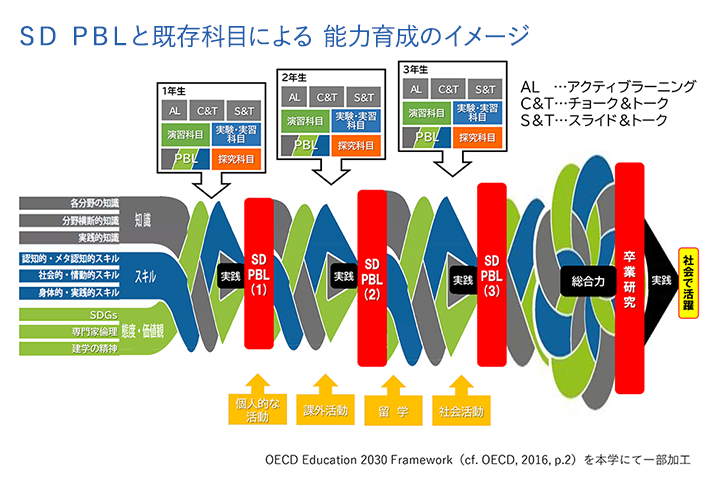

PBL(Problem-Based Learning)から卒業研究へ

PBL(問題基盤型学習)とは、チームで現実的な問題の解決に取り組む中で、各科目で学ぶ知識やスキルを実践に活かすための総合力を身に付ける学び方です。本学では、特に、これからの時代にますます重要となる「自らの価値観」を見つめ直し、「主体的に学ぶ力」や、「様々なボーダーを超えて持続可能な社会づくりに参画するための実践力」の育成に重点をおいたPBL科目を2020年度入学生から全学部学科の学生に対して開講しています。1年次に開講する導入教育型のSD PBL(1)を皮切りに、各年次での学修に対応して段階的にSD PBL(2)、(3)と順次開講していきます。

それを、課題解決型(Project-Based Learning)の多種多様な産学協働教育プログラムと連携させ、定評ある卒業研究へとつなぎ、堅実に力をつけていくカリキュラムとなっています。

このようなカリキュラムにより、本学のディプロマ・ポリシーに謳われている5項目「自ら学ぶ力」「課題を探究する力」「ボーダーを超える力」「協働する力」「実践する力」がバランスよく修得できることを目指しています。

* SD PBL(Sustainable Development Project organized Problem Based Learning)とは、持続可能な社会の発展に資する人材育成という本学の教育目標のためのオリジナルなPBLです。

ラーニング・コモンズ

各キャンパスの図書館内にラーニング・コモンズを開設し、学生が自由に集まって、知識やアイデアを掘り下げ、広げる、グループワークや語学学習に適した学習環境を用意しています。ラーニング・コモンズでは、大学院生や上級生の「ラーニングサポーター」による低学年学生向けの「スタディ・サポート・デスク」が開設されています。また、サポーター主催の在学生対象の企画も実施されています。

ラーニング・コモンズ(図書館サイト)はこちら

TA・SA

本学は武蔵工業大学の時代から、実践的な教育を行うために実験・実習・演習科目を数多く開設しています。そこでは、手厚い教育を行うことを目的に、大学院生がTA(ティーチング・アシスタント)、学部生がSA(スチューデント・アシスタント)として教育的補助業務に参画してきました。特に、近年はコミュニケーション能力、課題発見・解決能力、論理的思考力等の能力育成を目的とした多くの授業科目においてTA・SAが活躍し、学修環境の充実を図っています。

また、TA・SA自身にとっても貴重な成長機会であることから、教員・研究者・専門職業人・企業人等として将来必要になる素養を身に付けることを目的に、業務説明会やリーダーシップ研修会を定期的に開催しています。

業務説明会

リーダーシップ研修