- HOME

- トピックス一覧(プレスリリース)

- トピックス詳細(プレスリリース)

トピックス詳細(プレスリリース)

東京都市大学

東京都市大学(東京都世田谷区、学長:三木 千壽)理工学部 自然科学科の中島 保寿准教授らは、生態の大部分が謎に包まれていた首長竜類が、現代の鳥に似た習性を持っていた可能性があることを明らかにしました。

このたび、鹿児島県長島町獅子島の白亜紀中頃(約1億年前)の地層から発掘された水生爬虫類の首長竜エラスモサウルス類(通称サツマウツノミヤリュウ)の化石の咽頭部に、未消化の動物骨格の破片が凝集したもの(ペリット)を発見しました。

首長竜類は中生代三畳紀後期(約2億500万年前)に現れた、長い首とヒレ状の四肢が特徴的な海の爬虫類です。中でもエラスモサウルス類は特に首が長く発達したことで知られています。首長竜類は中生代白亜紀末(約6600万年前)に絶滅し、現在は類似した形態をもつ生物も生存していないため、その生態の大部分は謎に包まれています。

今回の発見により、エラスモサウルス類はエサを飲み込み胃で消化を行ったあと、消化されにくい部分を固めた「ペリット」を形成し吐き出すという習性があったことが明らかとなりました。同様の習性は現在の肉や魚を食べる鳥類(猛禽類)や陸上爬虫類でも観察されますが、絶滅した動物の化石で確認されることは極めて稀であり、首長竜類では初めての発見です。

今後は、首長竜の詳細な習性、食性の解明に向け、咽頭部内容物に含まれる破片化した骨格化石の由来となった動物の特定を目指します。なお、この研究成果は、2021年2月5日(金)~7日(日)にオンラインで開催された日本古生物学会「第170回例会」で発表しました。

本研究のポイント

-

鹿児島県長島町獅子島にある白亜紀中頃(約1億年前)の地層から発見された首長竜の化石から、未消化物を「ペリット」として固めて吐き出すことで処理する能力を獲得していた痕跡を発見しました。

-

この発見により、首長竜類は、鳥類と同様、顎を複雑に動かしたり四肢を器用に用いたりすることができなくとも、消化器官の働きによって消化しにくい餌を処理することを可能にしていたことが明らかになりました。

-

今回の発見は、特異な形態から謎に包まれている首長竜の生態について、詳しく解明することに貢献するものであり、さらなる分析により、首長竜の詳しい食性についても明らかになると期待されます。

概要

鹿児島県立博物館に所蔵されている首長竜の一種(エラスモサウルス類)の化石の下顎の付近から、消化され破片となった動物の骨格が凝集した塊が発見され、エラスモサウルス類が大型の餌を飲み込んだあと、胃で消化した後に未消化物(ペリット)を口から吐き出していたことの証拠が得られました。この成果は、2021年2月5日(金)~7日(日)にオンラインで開催された日本古生物学会「第170回例会」で発表しました。

首長竜類は、中生代三畳紀(約2億500万年前)に登場した海の爬虫類で、その後の中生代ジュラ紀・白亜紀には大型化し、海の生態系では食物連鎖の頂点に立っていたと考えられています。首長竜類にはその名の通り首の長い種類が多く、特に白亜紀(約1億4500万年前〜約6600万年前)に生息していたエラスモサウルス類では、体長は11メートル、首の長さは7メートルにも及びました。

エラスモサウルス類は、長い首と小さな頭、尖った歯、パドルのような4枚のひれあし、カメのようにずんぐりした胴体で特徴づけられます。エラスモサウルス類の化石は世界中の地層から発見されており、日本でも北海道、東北地方、四国地方などから発見されています。しかし、化石の多さにも関わらず、エラスモサウルス類の生態のほとんどは謎に包まれています。その理由としては、首長竜やそれに近い生物は白亜紀の末に絶滅してしまったこと、首長竜類の形態が独特で比較できる生物が少ないことなどが挙げられます。

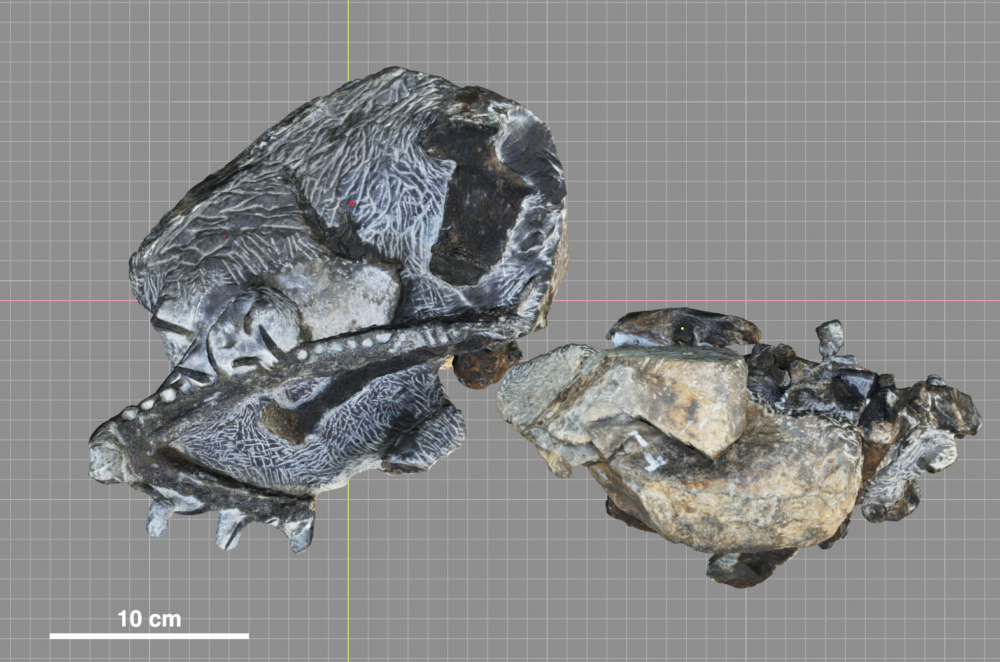

今回、鹿児島県出水郡東町(現・長島町)の離島「獅子島」の幣串(へぐし)海岸において、共同発表者の宇都宮聡(パナソニック株式会社)が2004年に発見し、長島町に寄贈したエラスモサウルス類化石(のちに鹿児島県立博物館に登録、通称サツマウツノミヤリュウ、図1)の下顎付近の咽頭部に、太さ1mmほどの無数の黒色の棒状構造の破片がエラスモサウルス類の歯1本とともに密集しているのが、研究のクリーニング作業中、宇都宮氏本人によって発見されました。

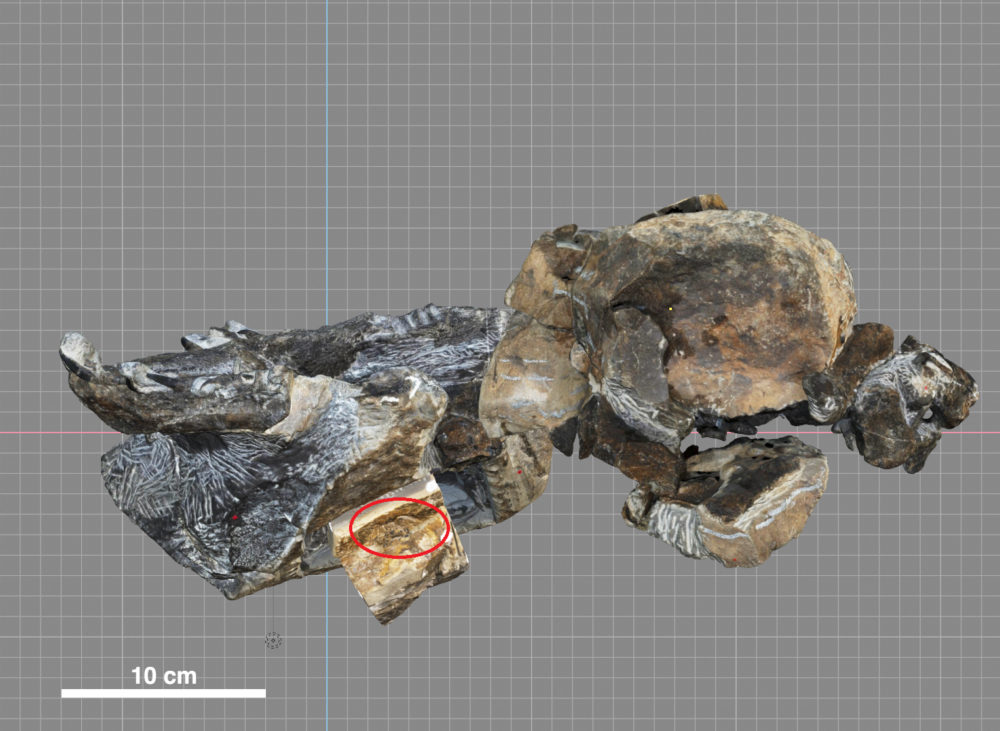

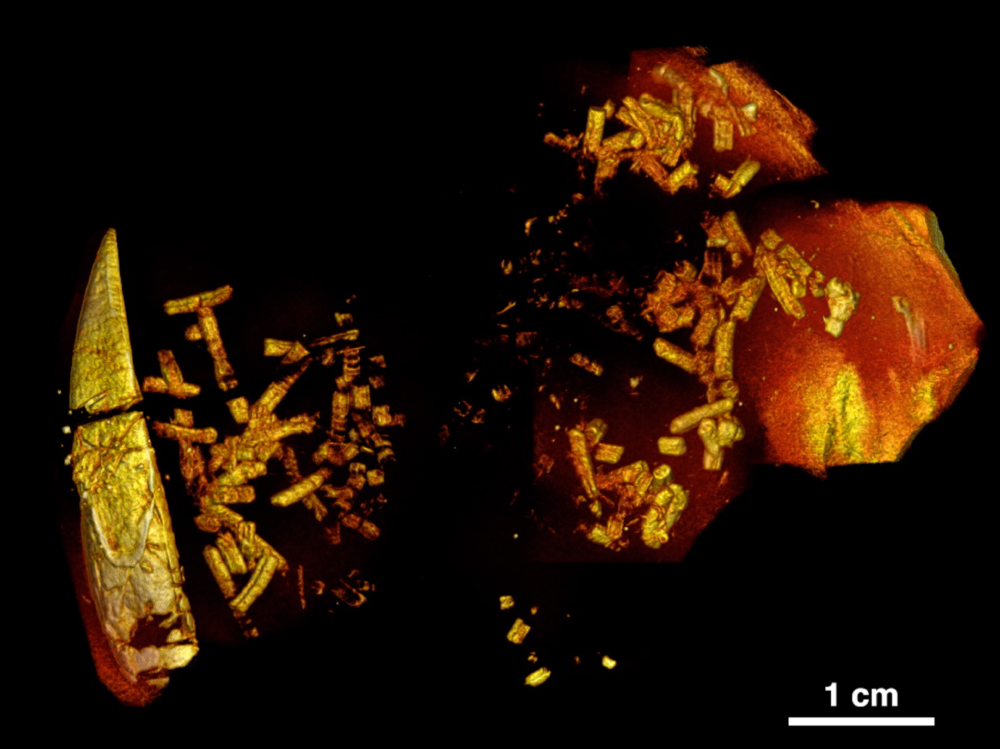

研究依頼を受けた中島准教授がCTスキャンによる内部構造観察を行った結果、棒状構造は複雑かつ左右対称形の断面を持ち、明らかに生物の骨格の一部の化石だが、首長竜の体の一部ではなく、原型を留めないほどに細断された後に凝集したものであることがわかりました(図2)。また、共同発表者の多久島学芸主事(鹿児島県立博物館)の協力の下、フォトグラメトリ(写真立体構築)法を応用して堆積構造の解析を行った結果、棒状化石片は下顎骨の堆積した面から約7cm下、 ちょうど口腔から咽頭部に当たる位置の約3.5cm×約6cmの範囲に凝集していることも明らかになりました。

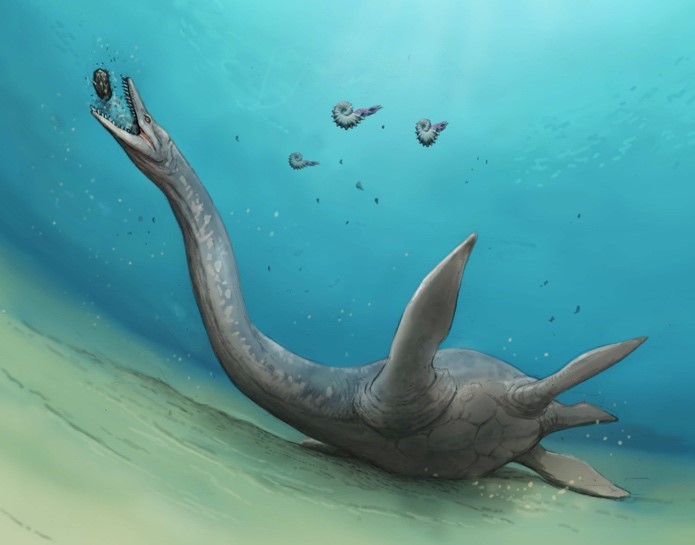

これらの結果から研究グループは、密集した棒状化石について、サツマウツノミヤリュウが摂食した生物の骨格に由来し、消化管内で未消化物として押し固められたのちに食道を逆流して吐出されようとしていた「ペリット」であると結論づけました(図3)。ただし、この個体はペリットを完全に吐き出すことなく、窒息によって死に、化石化したこともわかりました。

ペリットは、現代の生物の中でも、肉や魚を食べる鳥類(猛禽類)が吐くことで有名ですが、ワニ・トカゲ・ヘビなどの爬虫類や、海生哺乳類などが吐くことも分かっています。これらの動物の共通点としては、高度な咀嚼が可能な顎や器用な手足を持たず、餌を飲み込む前に消化しやすくすることができないという点が挙げられ、その反面、消化管内で未消化部位を凝集させ吐き出す習性を獲得したものと考えられます。今回の発見により、首長竜類のエラスモサウルス類は、獲物を丸呑みにし、消化管内の胃石を用いて咀嚼したのち、現在の猛禽類と同じように未消化部位を凝集し、長い喉を逆流させて吐出していたことが明らかとなりました。

図1:鹿児島県獅子島より発見されたエラスモサウルス類下顎化石の3D画像。

左図:上面から。

右図:左側面から、ペリットの保存されていた位置を赤○で示す。(画像協力:路上博物館)

図2:サツマウツノミヤリュウのペリット化石写真(左)とCTスキャン画像(右)。

(撮影協力:国立科学博物館)

図3:ペリットを吐くエラスモサウルス類の想像図

(川崎悟司・絵)

研究の背景

中生代(約2億5200万年前〜約6600万年前)は、陸上で巨大な恐竜類が栄えた時代としてよく知られていますが、海中においても、首長竜類、魚竜類(※1)、モササウルス類(※2)などの大型爬虫類が繁栄していました。特に首長竜類は、三畳紀後期(約2億500万年前)に登場した後、現在の鯨類に匹敵する大型化を遂げ、ジュラ紀から白亜紀にかけては海洋生態系の頂点捕食者として君臨していました。首長竜類は白亜紀末期(6600万年前)に絶滅し、現在は生存していません。

首長竜類の多くは、長い首と小さな頭、円錐形の尖った歯、ずんぐりとした体と短い尾、4枚のパドル状のひれあしを持っていました。特に、白亜紀に繁栄したエラスモサウルス類は、首長竜類のなかでも極端に首が長く、体長は11メートルに達し、首の長さは体長の半分以上の7メートルにも達しました。現在はこのような体型をした生物は生存していないため、中生代の海洋を代表する生物であるにもかかわらず、首長竜類の生態のほとんどは謎に包まれています。

首長竜類の食性については、化石に保存された胃の内容物から、魚類や頭足類(※3)を食べたものがいたことがわかっています。また、首長竜類の化石の腹部からはしばしば、密集した石が見つかることがあり、これらは消化を助けるかもしくは浮力調節のために呑み込まれた「胃石」だと考えられています。しかし、体の作りの大半が現在の動物と異なるため、実際にどのように食物をとらえ、消化吸収していたのかは明らかになっていませんでした。

2004年、共同発表者の一人であり、著名な化石ハンターでもある宇都宮 聡(パナソニック株式会社)が調査のために訪れた鹿児島県出水郡東町(現・長島町)の離島「獅子島」の幣串(へぐし)海岸において、地層表面に脊椎動物の骨とみられる化石の断面が露出しているのを発見しました。大規模な発掘作業の末、この化石は首長竜類の頸部であり、国内の首長竜類としては発見例の少ない頭部を含んでいることが明らかとなりました。

発掘された化石(通称サツマウツノミヤリュウ)は大阪市立自然史博物館に搬入され、宇都宮氏自身の手によってクリーニング作業と記載研究が行われ、首長竜類の中でも特に首の長いエラスモサウルス類であることが判明しました。また宇都宮氏はクリーニングの際、下顎の骨が含まれている岩石のブロックの破断面から、太さ1mmほどの無数の黒色の棒状構造の破片がエラスモサウルス類の歯1本とともに密集していることを発見しました。

宇都宮氏は2019年、この密集棒状構造についての研究を中島准教授(発表者)に依頼しました。CTスキャンによる内部構造観察の結果、棒状構造は複雑かつ左右対称形の断面を持ち、明らかに生物の骨格の一部の化石だが、首長竜の体の一部ではなく、原型を留めないほどに細断された後に凝集したものであることがわかりました。また、フォトグラメトリ(写真立体構築)法を応用して堆積構造の解析を行った結果、棒状化石片は下顎骨の堆積した面から約7cm下、 ちょうど口腔から咽頭部に当たる位置の約3.5cm×約6cmの範囲に凝集していることも明らかになりました。

研究の社会的貢献および今後の展開

本研究の成果は予察的ながら、謎に包まれている中生代の首長竜類の行動生態を事細かに明らかにする画期的なものであり、これまでヨーロッパやアメリカ、中国が牽引してきた中生代の海生爬虫類の生態学的研究において、日本の化石と研究技術がともに最前線の研究を行うのに十分な水準にあることを証明するものです。

本研究は、大学や博物館などの研究機関が、個人研究家、地方自治体と協力し、さらに最新の産業技術を取り入れることによって実現した、産・民・官・学連携型理学研究の新しい形といえます。また本研究の成果は、自然とその成り立ちを解明するプロセスの楽しみを通じて、科学的思考の重要性を社会全体に広く伝えるきっかけになると期待されます。

今後は、サツマウツノミヤリュウの詳細な食性の解明を目指し、よりミクロな構造と化学組成に注目した分析を行っていきます。また、本研究の成果は3Dビジュアルと親和性の高いものであり、Webコンテンツ(https://sketchfab.com/3d-models/satsumautsunomiyaryu-80407406a6ae4bf89ca034109725bd8d)を通じて随時公開していく予定です。

補足

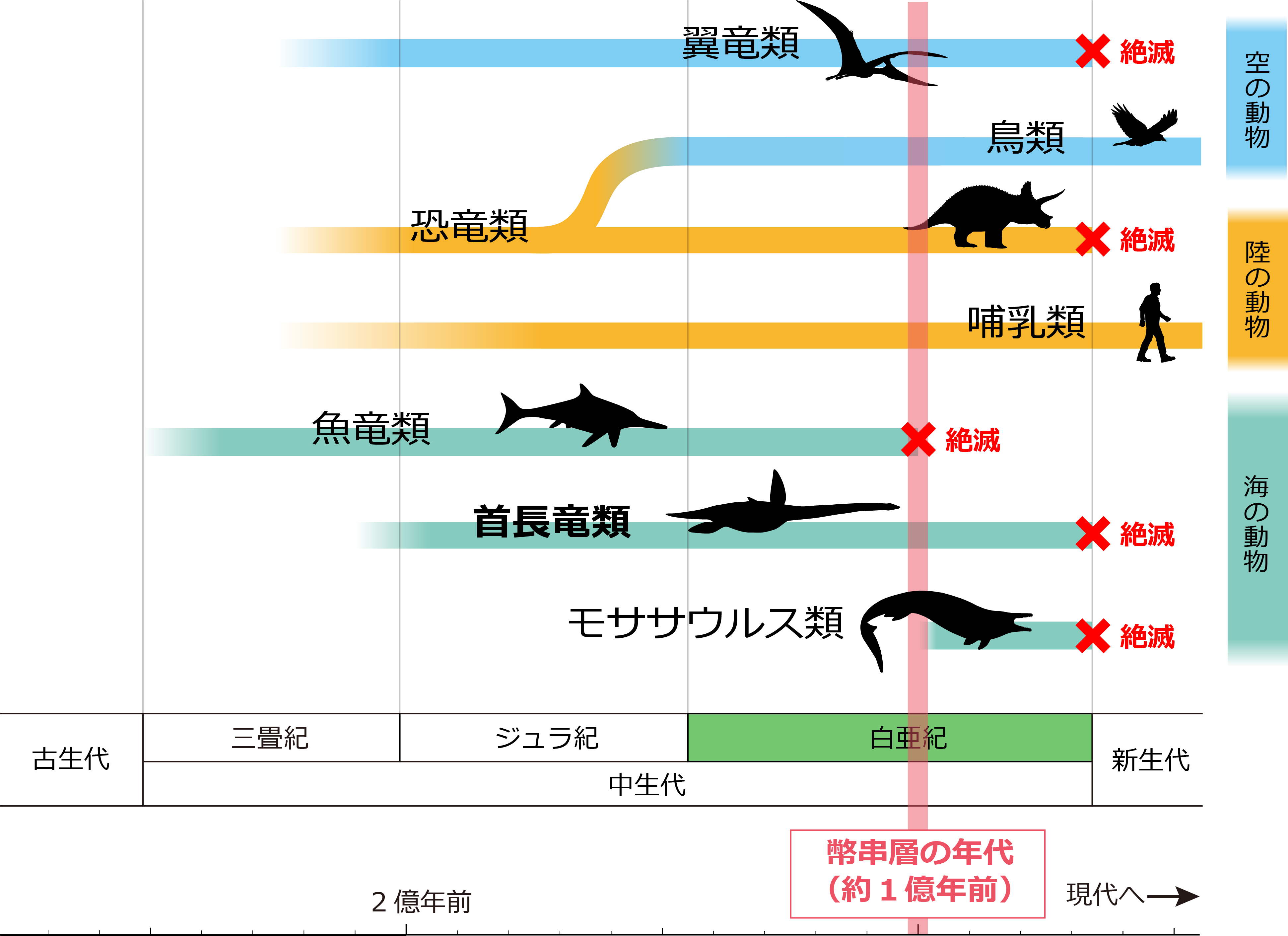

中生代の空・海・陸の主な動物の生息期間、および幣串層の時代についての概略図。

用語解説

※1魚竜類:

中生代の海生爬虫類の中でも、とりわけ初期に海生適応したもの。サメやマグロなどの魚類にそっくりな体型を獲得した爬虫類であり、中生代はじめの約2億5000万年前(三畳紀前期)から、中生代終わり頃の約9400万年前(白亜紀後期)まで全世界の海に生息していた。恐竜(陸上を中心に生息していた爬虫類の1グループ)ではない。

※2モササウルス類:

中生代白亜紀中頃(約1億年前)に現れた海生爬虫類。現在のヘビやオオトカゲに近縁とされ、魚竜類とほぼ入れ替わるようにして繁栄した。恐竜ではない。

※3頭足類:

海に生息する軟体動物の一グループで、タコ・イカ・オウムガイを含むが、中生代の海にはこれらのほかに、オウムガイに似た渦巻状の殻を持つアンモナイト類や、イカに似た姿のベレムナイト類などが繁栄していた。いずれも海生爬虫類に捕食された証拠が残っている。

共同研究者

宇都宮 聡 氏(パナソニック株式会社・大阪市立自然史博物館 客員研究員)

多久島 徹 氏(鹿児島県立博物館 学芸主事)

【発表詳細】

中島保寿・宇都宮 聡・多久島 徹,2021.エラスモサウルス科首長竜類の咽頭内容物.日本古生物学会177回例会,2月5日〜7日,オンライン開催.

<取材申し込み・お問い合わせ先>

企画・広報室(E-mail:toshidai-pr@tcu.ac.jp)