- HOME

- トピックス一覧(プレスリリース)

- トピックス詳細(プレスリリース)

トピックス詳細(プレスリリース)

東京都市大学

東京都市大学(東京都世田谷区、学長:三木 千壽)メディア情報学部 情報システム学科の横井 利彰教授は、GPSの電波信号強度が弱い屋内でも、位置推定が可能になるプログラムを開発しました。

GPS は人工衛星からの電波を受信して位置を測定するシステムですが、ビルや地下、エレベーターなどの屋内では、信号強度が弱く精度が低下するという課題があります。一方で、屋内における正確な位置情報の取得は、災害時の救助活動や高齢者の見守り、ロボットの自律走行などでの活用に向けた期待が高まっています。

今回開発したプログラムは、建物内に既に設置されている無線LAN基地局とスマートフォンのみを用いて、無線LANの受信信号の識別名や周波数帯、強度、基地局との位置関係などを記録・分析することで、GPSの電波が届きにくいビルや地下、エレベーターなどの屋内でも現在位置を推定することが可能となります。

なお、これらの研究成果は、2023年4月25日(火)から4月27日(木)に米国で開催された米国電気電子学会(IEEE)と米国航法学会(ION)共催の PLANS (Position Location and Navigation Symposium)のRobotic and Indoor Navigationの部門にて、発表しました。

本研究のポイント

-

既存の無線LAN(※1)基地局とスマートフォンだけで、ビル内・地下街・エレベーター内での屋内位置推定を実現

-

ハイパーロケーション技術(※2)の一つとして、屋内位置情報サービスの開発者に使いやすい位置推定手段を提供可能

-

無線LAN基地局の冗長性・独立性を評価でき適正配置の評価に活用可能

概要

ビル内や地下街などの屋内では人々の滞在時間が長いにも関わらず、GPS(※3)などの衛星測位システムが利用できないため、位置推定には、別の手段が必要です。屋内での位置推定は、災害時の救助支援や、平時の商業的な活用などに役立つため、スマートシティ構想(※4)などにおいて、今後の活用がすすむ領域です。

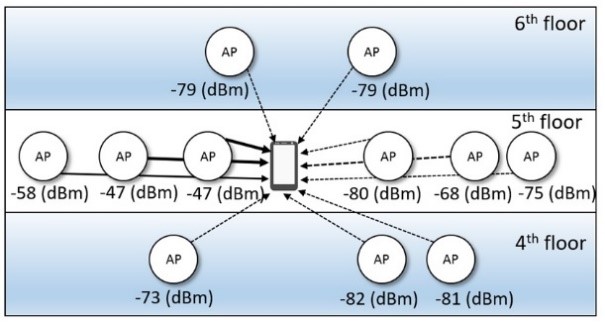

本成果では、屋内であればどこでも(例えばエレベーター内など電磁的にほぼ遮蔽(しゃへい)された環境でも)、電波受信状況(「電波環境の指紋(※5)」を分析することで(図1)、その位置推定が可能であることを示しました。

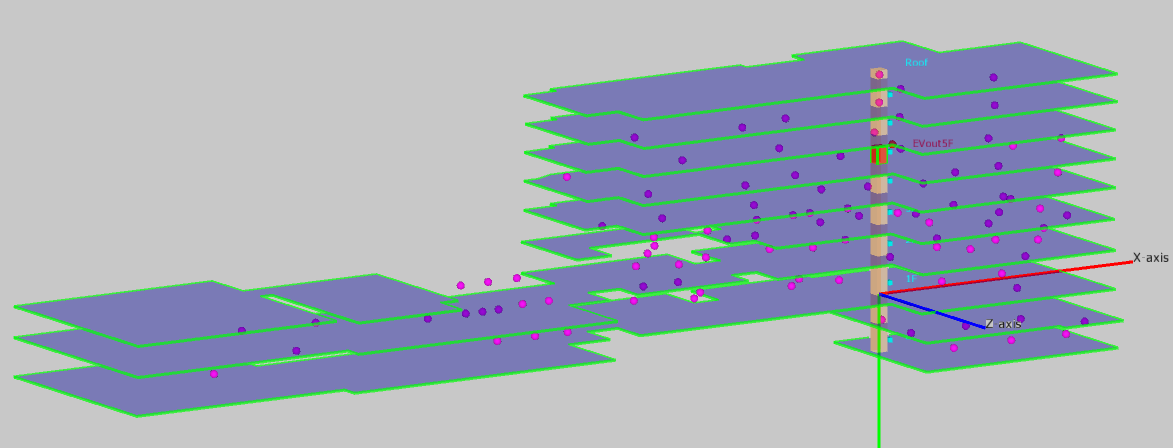

エレベーターの筐体内は金属板で覆われているため、極めて薄い隙間からのみ届く微弱な電波しか受信できず、通常の情報通信は困難です。今回の無線LANの受信信号(RSSI ※6)の測定対象は、地上7階地下2階の鉄筋コンクリート製のビルで、無線LAN全基地局数は101個、使用周波数帯は2.4 GHzと5.0 GHzです(図2)。 無線LANの基地局設置場所、エレベーター内(ドアを閉じた状態)、およびエレベーターの前において、無線LANの受信信号の識別名(BSSID ※7)と周波数帯、RSSI等を記録・分析するプログラムを開発しました(総計約3,600行)。その際に、屋内のそれぞれの場所における「電波環境の指紋」の類似性の評価値RFSI(※8)の計算式を提案しました。

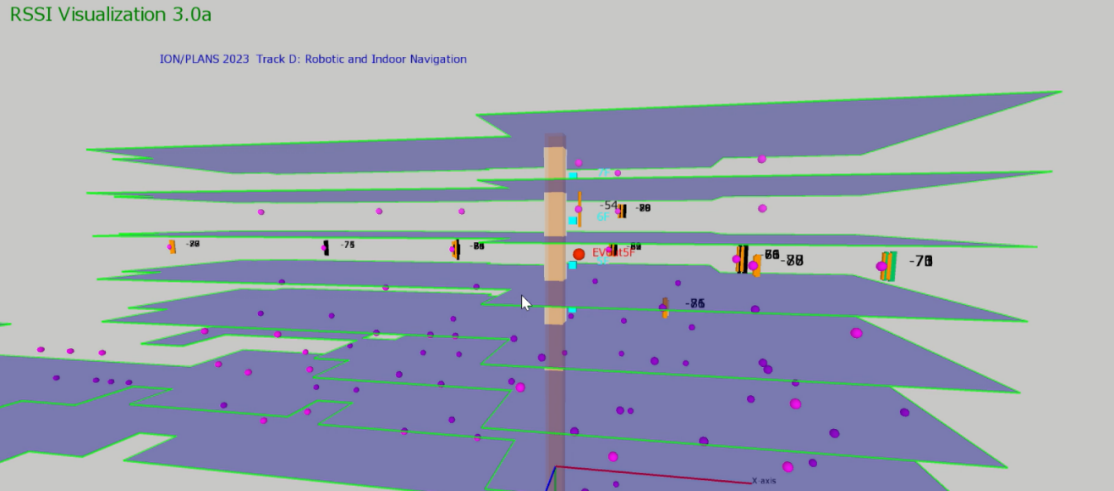

この評価値により、エレベーター内外での電波状況の特性の差を明らかにし、エレベーター内での測定値から、現在のフロアを特定できることを明らかにしました。測定結果を分かりやすく可視化するために、プログラミング言語Processing 4(※9)を使用して三次元グラフィクスで電波の観測点で受信される電波の発信源の位置と受信電波強度を可視化しました(図3)。

図1 屋内での無線LAN電波受信状況例

図2 ビル内の無線LANの基地局配置例

図3 ビル内での受信電波の発信源と電波強度の可視化アニメーション例(Processing 4使用)

研究の背景

災害時の建物内での屋内位置推定は、災害時の避難者把握と救助者の迅速な対応と安全確保の視点から重要です。また平時には、場所に紐付けた様々なサービスの展開にも利用できると期待されます。

しかし、屋内ではGPSなどの衛星位置情報サービスは利用できず、また多くの屋内位置推定技術では追加の設備が必要であり、学校など公共施設などにおいては設備への投資が導入と維持に向けての課題となっています。そこで、スマートフォンの急激な普及に伴って整備されてきている無線LANの基地局を活用して位置推定を行う方法を開発してきました。その際には、微弱な電波も活用することで、人間サイズの位置推定を目標としてきました。

今回は、電波の到達が厳しい状況にあるエレベーター内などで、隙間からどの程度の電波が受信できるのかを調べた結果、相互通信は難しいものの、微弱電波の状況を事前測定値と比較することで、エレベーター内でも自身の位置推定が可能である見込みを得ました。

研究の社会的貢献および今後の展開

今回開発したプログラムは、現在多く設置されている無線LANのみを使用するため、追加のコストがほとんど不要であり、スマートフォン単体で屋内位置に基づくサービスを導入できます。

災害時の救助活動においては、要救助者の位置と状況を知ることで、円滑な救助活動が可能となり、また、救助者自身の危険回避(探索が不要な箇所の回避)にも有効です。

また、平時の利用では、空港など荷物が多く移動負荷が大きい人への屋内誘導に活用できるほか、スマートシティにおけるロボット等が、屋内・屋外・エレベーター内・地下で自律走行する際に役に立てられると考えます。また、腕時計型スマートフォンなどを利用すれば、高齢者のプライバシーを守った上で、自宅内での動きを知ることができ、家族による高齢者見守りへの活用も期待できます。

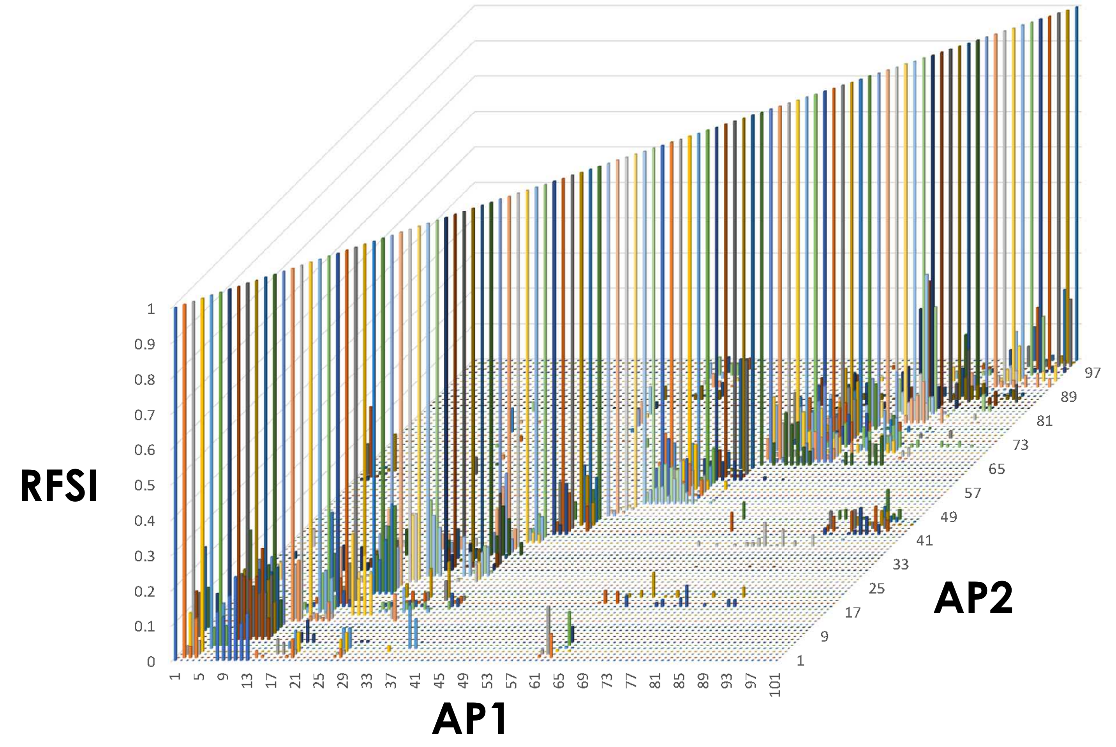

本研究で提案した類似性評価値(RFSI)は、既存の無線LAN基地局配置の冗長性や独立性の評価に利用でき(図4)、無線LAN基地局の整備・拡充においても役立つものです。この「類似性指標」 は利用するのが容易であり、今後急速な展開が予想されている「屋内位置情報に基づく新しいサービス(ILBS:Indoor Location Based Service)」開発の一翼を担うことが期待されます。

図4 無線LANの基地局地点間の電波指紋の類似性指標の可視化グラフ

補足

当成果は、2023年4月25日(火)から4月27日(木)に米カリフォルニア州モントレーで開かれた米国電気電子学会(IEEE)と米国航法学会(ION)共催の PLANS (Position Location and Navigation Symposium)のRobotic and Indoor Navigationの部門において発表しました。論文タイトル:「Indoor Location Estimation of Electromagnetically Shielded Chassis utilizing RSSI Fingerprint Pattern Matching」

用語解説

※1 無線LAN:

無線を利用した構内の情報通信ネットワーク(WLAN: Wireless LAN)を指す。なお、Wi-Fiは、無線LANサービスを提供する業界団体の登録商標である。

※2 ハイパーロケーション技術:

GNSSなどの衛星測位システムよりも高精度な位置情報の取得技術の総称。GNSSが不得手な屋内位置推定も含めて、スマートシティの実現に向け必要性が高まっている。

※3 GPS:

アメリカの衛星測位システム(Global Positioning System)。これは一般に、GNSS(Global Navigation Satellite System)とよばれる衛星測位システムの一種で、他にはQZSS(日本)、GLONASS(ロシア)、Galileo(EU)、北斗(中国)等がある。

※4 スマートシティ構想:

スマートシティは、ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理・運営等)の高度化により、都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域であり、Society 5.0の先行的な実現の場と定義されている。

出典:内閣府ホームページ(https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/smartcity/)

※5 電波環境の指紋:

無線LANの電波の受信状況は、基地局との位置関係や、周波数帯、電磁波の遮蔽物や反射物の影響を受けるため、場所ごとに受信できる信号の状況が異なる。これを場所の特徴(指紋に例えて)として位置推定を行う方法がある。

※6 RSSI:

WLANの受信信号強度の指標を表す略語(Received Signal Strength Indicator)。一般に、強度は -30 dBm~-90 dBm程度の範囲の数値で表示される。

※7 BSSID:

無線LANにおけるネットワーク識別子の1つで、48ビットの数値(プログラムでは16進数で扱うことが多い)で表される。一つの無線LAN基地局では、複数の通信路それぞれにBSSIDを割り当て、スマートフォンなどに通信路(チャネル)を提供している。

※8 RFSI:

異なる2地点間での「電波環境の指紋」の類似性を評価する値(RSSI Fingerprint Similarity Index:類似性指標)のこと。本研究で定義したもの。

※9 Processing 4:

Javaをベースに作成されたプログラミング言語。対話性とグラフィクス機能(3DCG含む)を容易に利用できるプログラミング言語である。Java言語とほぼ同様にプログラム記述が可能であり、Javaが重視したC言語との親和性も高い。専用の統合開発環境が提供されるが、一般的な統合開発環境(IntelliJ IDEA等)上でプログラム開発を行うことも可能。カメラ連携、画像処理、物理計算など、多数のライブラリが提供されている。

<取材申し込み先>

学長室(広報担当)(E-mail:toshidai-pr@tcu.ac.jp)