- HOME

- トピックス一覧(プレスリリース)

- トピックス詳細(プレスリリース)

トピックス詳細(プレスリリース)

東京都市大学

東京都市大学(東京都世田谷区、学長:三木千壽)理工学部自然科学科の中島保寿准教授らの研究グループは、化石爬虫類が成長する過程で性別による形の違い(性的二型)の現れる時期、すなわち「思春期」を初めて特定しました。

このたび、中国貴州省の中期三畳紀ラディン期(約2億4000万年前)の地層から大量に発見される海生爬虫類「ケイチョウサウルス(Keichousaurus)」の骨を顕微鏡で解析することによって、誕生後2年間で急速に成長すること、および、オスとメスの形態差が誕生後1年目から2年目にかけて現れることを明らかにしました。

爬虫類の化石は数が少なく、保存状態は不完全なことが多いため、絶滅爬虫類の性成熟過程とそれが性的二型に与える影響について、詳しいことはわかっていませんでした。

今回の発見により、ケイチョウサウルスは現在の小型爬虫類と同様、生後約1年目から2年目にかけての「思春期」に性成熟したことが明らかになりました。これは化石爬虫類において思春期を特定した初めての例であり、小型の化石爬虫類が早期に繁殖を始めることで大型生物による捕食に対抗していたことを明らかにした初めての研究です。

なお、この研究成果は2023年6月23日(金)、米Cell Press社の発行する学術雑誌「Current Biology」オンライン版に掲載されました。

本研究のポイント

-

三畳紀(約2億4000万年前)の爬虫類ケイチョウサウルスの思春期(春機発動期)が特定されました。これは羊膜類(爬虫類・鳥類・哺乳類など)の化石において思春期が認識された初めての例です。

-

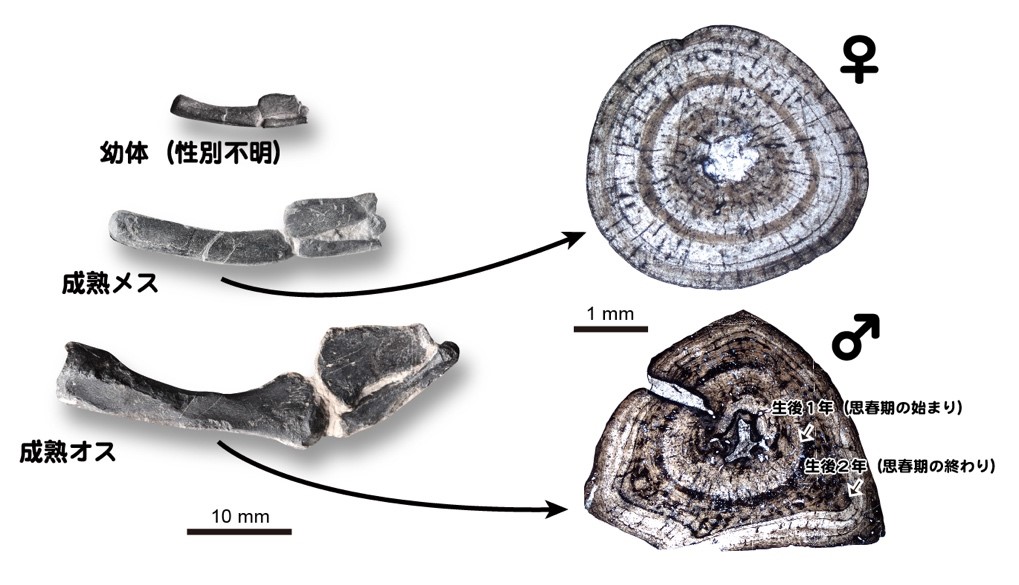

ケイチョウサウルスの成体では、オスとメスで腕の骨の形態に明らかな差異(性的二型)がみられますが、この違いは生後約1年目から2年目という早い時期にかけて生じることが、上腕骨断面にみられる年輪を調べることで明らかになりました。

-

小型の海生爬虫類であるケイチョウサウルスが生後2年間という短い期間で急速に成長し、この間に性成熟を迎えることは、短い周期で個体数を増やすことで大型の動物による捕食に対抗する、という生存戦略のひとつであったと解釈されます。

概要

オスとメスの違い(性的二型)が確認されている化石爬虫類として、研究グループは中国南部のラディン期(約2億4000万年前)の地層から大量に発見される爬虫類「ケイチョウサウルス」(学名:Keichousaurus hui)に注目しました。ケイチョウサウルスは成体で体長30cmほどの小さな海生爬虫類で、成体のオスとメスには腕の骨の形態に明らかな違いがあることが知られていました。

研究グループは、この成熟オスのみにみられる上腕骨の特徴が成長のどの段階で現れたのかを明らかにするために、オス11個体、メス6個体、性別不明の幼体1個体の合計18個体のケイチョウサウルス化石標本から上腕骨の組織切片を作成し、その年輪(成長輪)を観察しました。

その結果、成熟したオスにおいては年輪の1本目から2本目にかけて輪郭が円形(◯)から三角形(△)に変化していることが明らかになりました(図1)。この結果は、ケイチョウサウルスにおいては生後1年目から2年目にかけてという比較的早い時期に、性的二型が現れるということを示しています。

さらに、成熟個体においては4〜8本の年輪が確認され、いずれの個体においても最初の2本年輪の間隔は大きく、その後年輪の間隔が急激に狭くなることから、ケイチョウサウルスは生後2年間で急激に成長し、その後はあまり成長しなかったことも明らかになりました。

化石爬虫類を含む化石羊膜類(爬虫類・両生類・哺乳類などの化石)において性的二型が現れる時期、すなわち思春期(春機発動期)がいつかが明らかになったのは初めてのことで、絶滅動物の成長と繁殖、および進化を明らかにする上で重要な発見です。

ケイチョウサウルスのオスにみられる三角形の断面は、筋肉の付着する稜(突起)の発達具合によるものです。腕の骨格や筋肉が思春期以降のオスでだけ変化するようになった原因については3つの仮説があります。まず1つ目は、オスとメスの相互作用です。現在のカエルやトカゲのように、繁殖の際にオスがメスのからだに抱きつく「抱接」という行動をしていたり、オスがメスに対して腕を使って自己アピールしていたとしたら、大きく力強い前足を持つオスほど子孫を残すことができたと考えられます。

2つ目に、オス同士の相互作用です。たとえば雄間闘争で前足が使われていた可能性があります。オスが前足で繁殖の優先順位を決めていたとすれば、オスのみで前足の形が変化しても不思議はありません。3つ目は、繁殖や種内闘争とは直接関係のない行動、たとえば採餌などに前足が使われていたが、オスのほうがメスより活発に行動する傾向があったために雌雄差に反映されたというものです。

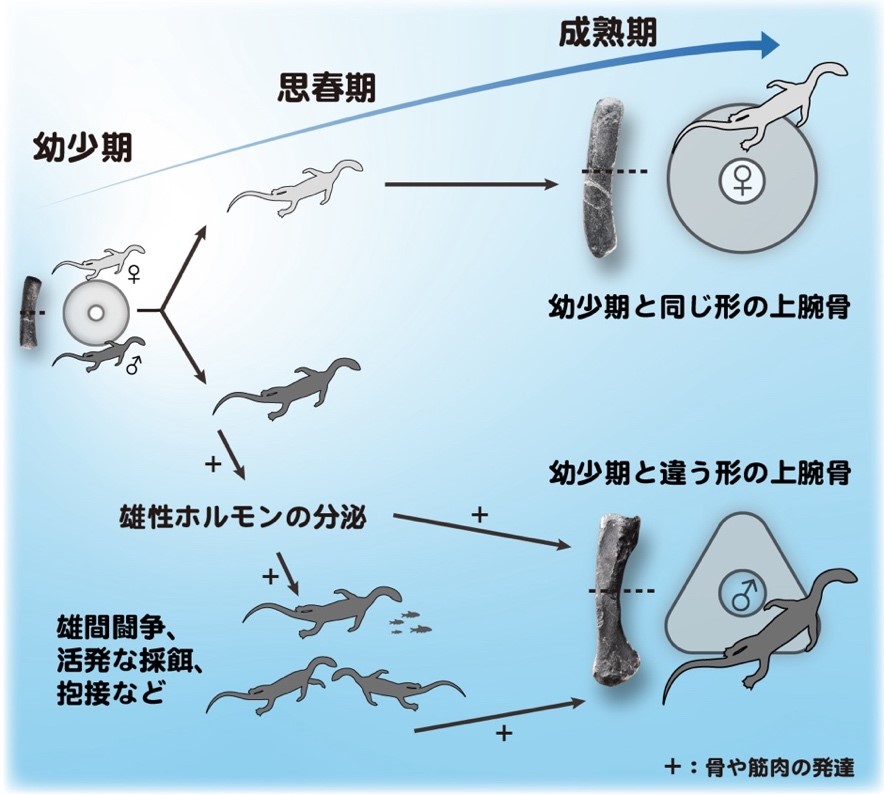

ケイチョウサウルスの性的二型は、これらの仮説的な要因を含め、オスとメスの生態にみられる何らかの差異や相互作用、特に思春期に起こるできごとが、性ホルモンの分泌と相互に影響し合い、明確な性的二型を持つに至ったと結論づけられます(図2)。このことは、古生物の成長、繁殖、および進化について理解する上で画期的な第一歩であると言えます。

研究の背景

動物の種内でみられるオスとメスの表現型の違い(性的二型)は、現在の動物に広く見られる現象で、代表的なものにはシカの角、クジャクの羽根、ライオンのたてがみなどがあります。性的二型はある生物種の中の成熟した個体同士で顕著にみられ、動物の成長と繁殖および進化について理解する上で重要な情報となります。現在の動物では、性的二型は性成熟が進行する思春期(春機発動期、Puberty)に現れる事が多く、ヒトの男性でも思春期のはじまりはひげが生え始める時期と一致しています。

性的二型は生物の進化を理解するために最も重要な現象の1つとして、過去も現在も盛んに研究が行われてきました。古くはかのチャールズ・ダーウィンが性的二型の進化過程について研究し、「性選択説(注1)」を提唱しました。

化石として発見される生物(古生物)の中にも、性的二型があったと考えられる種はいくつか知られています。ただし、化石から性的二型を確認するためには保存状態の良い標本が大量に必要となるため、実際に確認された例は多くありません。

本研究で注目したケイチョウサウルス(図3)は、中国南部の貴州省の中期三畳紀ラディン期の地層(ツーカンポ層、約2億4000万年前)から化石として発見される小型の爬虫類です。これまで無数の個体が発見されており、保存状態も極めて良く、全身の姿かたちをよく伝えています。ケイチョウサウルスの成熟個体の中には腕の骨の形で分けられる2タイプが有り、この違いは性的二型とみられています。

ケイチョウサウルスは「鰭竜(きりゅう)類」というグループに属する海生爬虫類(注2)です。同じ鰭竜類としては、日本の福島県の白亜紀の地層から発見された有名なフタバサウルス(フタバスズキリュウ)が知られています。鰭竜類の特徴としては、ほとんどの種類で小さな頭と長い首を持つことと、水中で移動しやすいよう長い指と水かきが発達したり、手足全体がボートのオールのような形になっていたりすることなどが挙げられます。

鰭竜類は、繁殖のときに卵を産むのではなく、体内で胎仔(胚)を育てて出産したと考えられています。このことは、おなかに小さな胎仔が入ったまま化石になったケイチョウサウルスが発見されたことで明らかになりました。これにより、2タイプの成熟したケイチョウサウルスのうち、どちらがメスなのかということもわかっていました。

このように、ケイチョウサウルスの化石は古生物の性的二型とその発達過程および進化を理解する上で最も重要な資料といえます。

図1:ケイチョウサウルスの前肢の骨(左図)と、上腕骨の組織切片(右図)。成熟オスと成熟メスの上腕骨には明確な形態差が見られ、成熟メスの断面は円形、成熟オスの断面は三角形になる。成熟オスの上腕骨では、生後1年目と2年目で年輪が円形から三角形に変化している。

図2: ケイチョウサウルスの成長にともなう性的二型の発達過程の概要。幼少期では骨格からオスとメスの区別はつかないが、生後1年目から2年目にかけて性ホルモンや行動の雌雄差のため腕の骨に形態の違いが現れ、メスでは幼体と同じように上腕骨の断面が円形のままであるのに対し、オスでは幼体とは違い断面が三角形になっていく。この差異には、思春期における雄性ホルモンの分泌のほか、雌雄の抱接や雄間の闘争など何らかの生態学的要因が相互に影響していると考えられる。

図3:腕を使って抱接を行うケイチョウサウルスのオスとメスの想像図。このようにオスがメスの体をつかむ抱接行動や、オスだけが行う闘争行動などが、前肢の性的二型の発達に関与した可能性がある(画像©Takumi)。

研究の社会的貢献および今後の展開

本研究の成果により、中生代爬虫類の性選択的進化の一端が明らかになり始めただけでなく、現生の動物たちの性的二型の進化過程を解明する上で「骨組織」という新たな視点を与え、進化生物学分野の全体における研究発展にも貢献すると期待されます。

また本研究は、日本・中国・ドイツの研究者が共同で行ったプロジェクトであり、中国固有の豊かな自然史資料のほか、各々の専門知識と技術などを活かして完成した国際的・学際的研究活動の成果とも言えます。

今後の研究では、日本からも発見されている中生代の海生爬虫類化石にも焦点が当てられます。本研究は、日本・中国をはじめとするアジア諸国を発信源として、「中生代の海を支配した爬虫類の成長と繁殖」という世界的に注目度の高い研究テーマをさらに展開するきっかけになると期待されます。

補足

本研究プロジェクトにおいて、中島准教授は共同研究者として研究の計画・発案、発掘調査の実施、論文の修正などで貢献しました。

用語解説

※注1 性選択説:

進化生物学者チャールズ・ダーウィンらが提唱した「自然選択説」に次ぐ進化理論。自然選択説が「生物の生きる厳しい自然環境が選択圧となり、ランダムに起こる突然変異を選別し進化に一定の方向性を与える」とするのに対し、性選択説は「性的二型を示す生物がそのように進化したのは、オスとメスの関係が一因となり、2つの性に異なる選択圧が加わったため」と説明している。

※注2 海生爬虫類:

海棲爬虫類とも。海に生息する爬虫類の総称で、分類学的・系統学的なくくりではない。現在の海生爬虫類としてはウミヘビ類、ウミガメ類、ウミイグアナ類が少数知られるのみだが、海生哺乳類がいなかった中生代(約2億5200万年前〜約6600万年前)の海には現代よりはるかに多様な海生爬虫類が生息していた。本研究で扱った鰭竜類のほか、魚のような形をした魚竜類、海生ワニ類、現生のトカゲに近縁なモササウルス類などがその代表例であるが、いずれも陸上爬虫類の一系統である恐竜とは区別される。

共同研究者

李 強(チャン・イー) 氏 (合肥工業大学 大学院生)(第一著者)

劉 俊(チュン・リュウ) 氏(合肥工業大学 教授)

ニコール・クレイン 氏(ドイツ・ボン大学 研究員)

P. マーティン サンダー 氏(ドイツ・ボン大学 教授)

【発表詳細】

Li Qiang., Liu Jun, Klein Nicole, Nakajima Yasuhisa, Sander, P. Martin (2023). Puberty in a Mesozoic reptile. Current Biology 33, 1-6.

論文URL: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(23)00748-0

論文題目邦訳:「中生代爬虫類の思春期」

<取材申し込み先>

学長室(広報担当)(E-mail:toshidai-pr@tcu.ac.jp)