- HOME

- トピックス一覧(プレスリリース)

- トピックス詳細(プレスリリース)

トピックス詳細(プレスリリース)

東京都市大学

日本工営株式会社

日本工営都市空間株式会社

東京都市大学(東京都世田谷区、学長:三木 千壽)都市生活学部 都市生活学科 高柳 英明教授は、日本工営株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:金井 晴彦)、日本工営都市空間株式会社(愛知県名古屋市東区、代表取締役社長:吉田 典明)と共同で、混雑環境(駅や空港、テーマパークなど)における3様態(平常時・緊急時・復旧時)の人流を可動式デジタルサイネージを用いて制御・誘導する方法を構築しました。

新型コロナウイルス感染症への警戒がひと段落し、日常生活が戻りつつある今、人の多く集まる場所では、地震や災害時の対応、群衆事故の発生などが懸念されることから、一層人流を制御・誘導する方法が求められています。また、建築空間や都市整備を行う際にも人流の把握は要となっており、事前に調査・解析する設計支援技術が求められています。

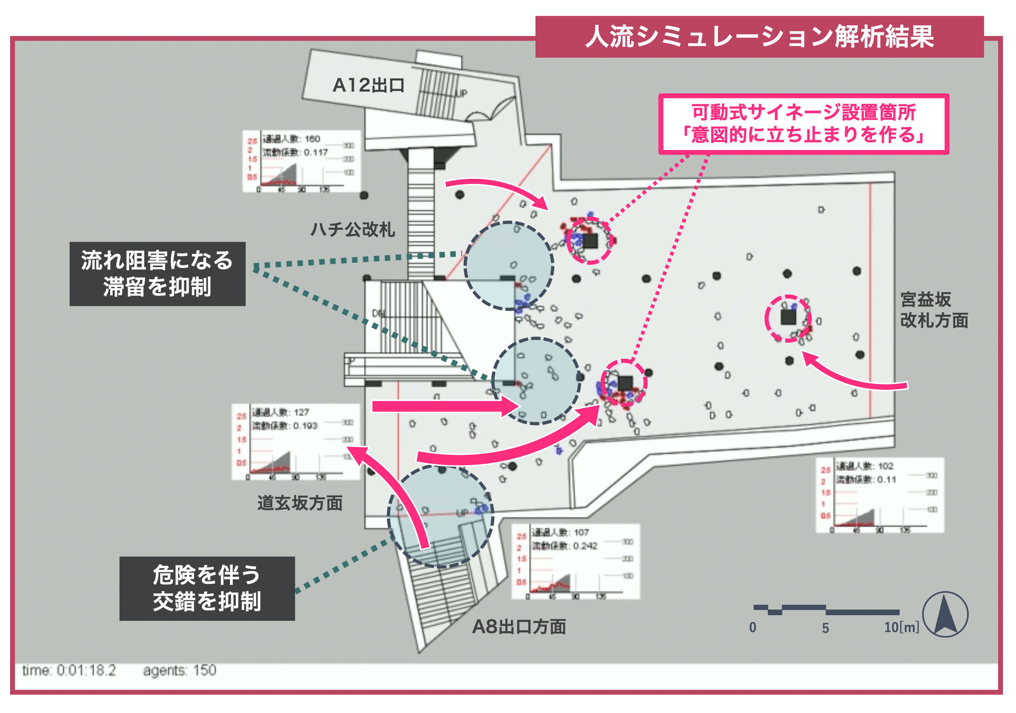

今回構築した方法は、離散系マルチエージェント人流シミュレーションによるもので、自由歩行の「平常時」の状態から、災害が発生した「緊急時」、その2、3時間後の「復旧時」に移行するまでの3様態を包括的にシミュレーションすることが可能です。また、情報提示・ナビゲーション機能を持つ可動式デジタルサイネージを導入することにより、混雑・交錯による人流事故の回避が可能となり、駅を含め、人混みが予想される混雑環境での適用が期待できます。

本研究のポイント

-

これまでの人流シミュレーションでは困難であった「平常時・緊急時・復旧時」の3様態を連続的に扱った離散系マルチエージェント人流シミュレーション環境を構築した。

-

埒内コンコースへの可動式デジタルサイネージ導入のメリットと具体的な配置手法を明示した。

-

首都圏の大規模駅を実地対象として、慢性的な混雑・交錯による人流事故等の回避解を提示した。

概要

東京都市大学 都市生活学部の高柳 英明教授は、建築空間・都市整備コンサルティング国内最大手である日本工営株式会社・日本工営都市空間株式会社との共同研究のもと、株式会社東急総合研究所と協働で、首都圏大規模4駅を実地対象とし、各駅の現況人流量を調査しました。その結果、慢性的な混雑・交錯・滞留を呈しているゾーンである「混雑負荷が高く人流事故が起こりやすい箇所」を特定し、可動式デジタルサイネージ(※1)による情報提示・ナビゲーションにより、流れの制御と誘導を動的に行う方法を、離散系マルチエージェント人流シミュレーションで明示することを可能にしました。これにより、平常時の歩きにくさの是正のみならず、地震・災害等発生時から復旧時に至る駅構内の混乱を未然に低減させ、質の高い都市交通拠点の整備例を見出しました。

図1:実地人流の問題箇所を特定し、シミュレーションにより人流制御解を得る

図2:人流シミュレーション上で様々な設置様態をリハーサルし、ベストな制御解を得た

研究の背景

新しい生活様式や韓国梨泰院での群集事故を発端とし、人流制御(※2)への社会的注目度が上がっていますが、同時に、昨今の都市空間づくりの現業においても、建築空間・都市整備を行う際に、人流の安全を担保する社会的責務を果たすべく、それらを事前に調査・解析する設計支援技術が求められています。一方、これに応える基盤技術として、デジタル環境下での人流シミュレーションがあげられますが、従前の技術では、災害発生時の避難行動のみを扱うものが殆どです。

これに対し本研究は、平常時の、つまり普段通りの自由歩行の状態から、災害が発生した緊急時、またその2、3時間後の普及時に移行するまでの3様態を包括的にシミュレートし、更に情報提示・ナビゲーション機能を持った可動式デジタルサイネージを導入したと仮定し、平常時でさえも混雑する大規模駅での、混乱と人流事故を未然に低減させる人流マネジメントが不可欠である点に着眼しました。

研究の社会的貢献および今後の展開

本研究の成果は、進むスマートシティ構想の中での以下にあげる社会インパクトと展開余地があります。

○建築ハード整備のみに頼らない大規模駅環境の高機能・高密度化に寄与できる点

○人流把握・解析をベースにした建築計画・ストック活用のソリューションビジネスとして展開できる点

○流れのスムーズさだけでなく、意図的な人だまり・賑わいを事前に検討し、建築計画にフィードバックできる点

○「ほこみち制度」(※3)空間でのアドホック・イベントの人流マネジメント支援として期待できる点

用語解説

※1 可動式デジタルサイネージ:

従来型のサイネージは固定式であるが、時間帯や状況に応じて設置場所が変えられるものをさす。本研究ではタッチパネル式の小型のものから、手洗いスタンド等の腰高筐体のものを想定した。

※2 人流制御:

混雑空間では歩行者は一種の流れを呈する。また目的を別にした流れが交差・交錯するとき、歩きにくさを感じたり、必要以上に不快な思いをし、歩行ストレスにつながる。極端な場合は歩行者同士が衝突したり、群集雪崩(なだれ)などが起こる。また道案内サインの前やショップ入り口付近では滞留(たいりゅう)と呼ばれる人だかりができる。こうした流れと溜まりを動的に交通整理する事を人流制御と呼ぶ。

※3 ほこみち制度:

道路占用関連条法(国道利23号・国道環第78号等)により制定された「歩行者利便増進道路」制度をさす。賑わいある道路空間創出のための道路の指定制度であり、歩道等の中に歩行者空間を確保しながら、歩行者の利便増進を図る空間として利便増進誘導区域を定めることで、テーブルやイス、イベントなど多様な道路空間の活用が可能。

<取材申し込み先>

学長室(広報担当)(E-mail:toshidai-pr@tcu.ac.jp)