- HOME

- トピックス一覧(プレスリリース)

- トピックス詳細(プレスリリース)

トピックス詳細(プレスリリース)

東京都市大学

東京都市大学(東京都世田谷区、学長:三木 千壽)工学部 エネルギー化学科の岩村 武 准教授ら研究チームは、植物の主成分であるセルロース(※1) とガラスから、新しい有機・無機ハイブリッド材料を生成することに成功しました。

新材料の特長は、生成が容易な上、軽量かつ透明度が高い点にあります。この生成の容易さは、生産コスト(時間・費用)を削減し、また軽さは、例えば乗用車のガラス、ボディ部材に代用した場合、車両重量を大幅(約25%と算出)に軽量化することから、CO2の排出も大きく削減でき、環境負荷の低減が期待できます。

なお、本研究は、6月29日に開催される「第13回相模ケイ素・材料フォーラム(同時開催:高分子学会・関東支部第65回湘北地区懇話会)」にて発表の予定です。

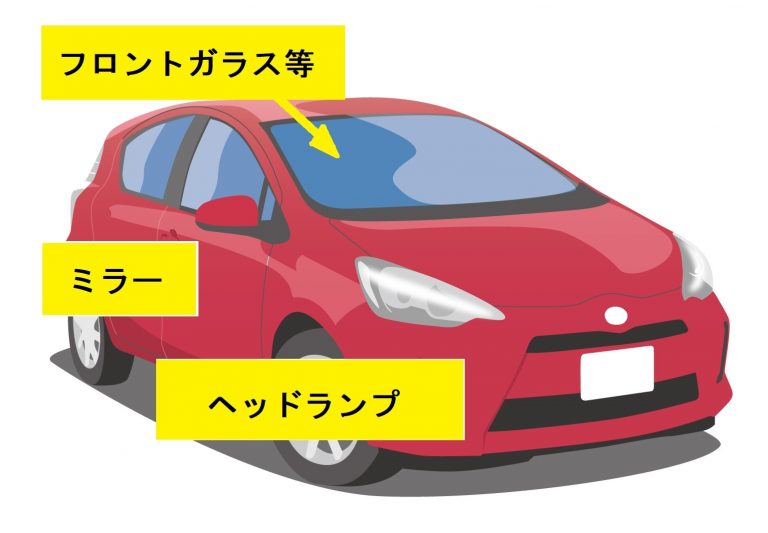

図1 新材料で代用が期待される部材の例(左:自動車、中央・右:包装材料)

本研究のポイント

-

安価な原料(アセチルセルロース⦅※2⦆)を用い、簡単な方法で、軽量かつ透明度の高い新材料を生成することに成功した。

-

本来、水と油のように相性の悪い、有機物のセルロースと無機物のガラスを分子レベルで混合することに成功した。

-

ガラス成分を重さ換算で約17~59%含む、透明で均一なフィルムを生成することに成功した。

概要

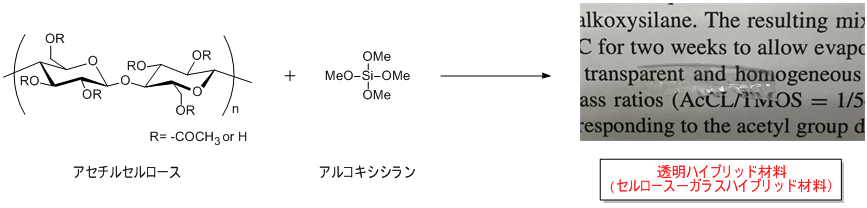

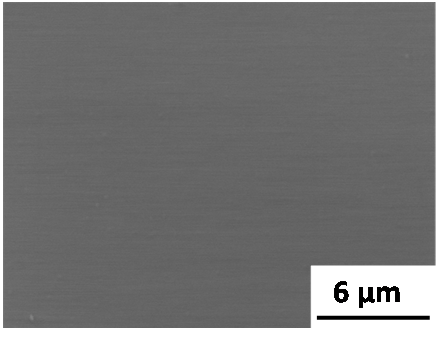

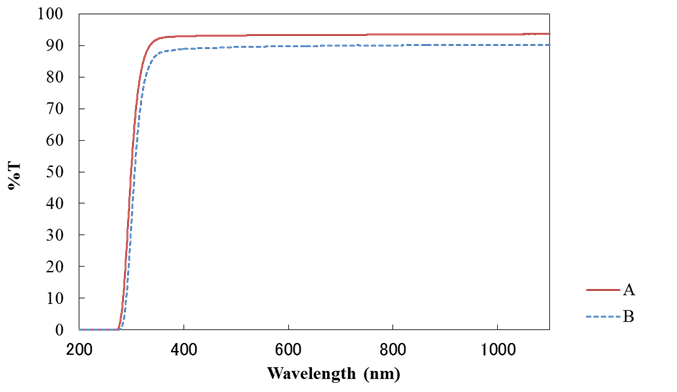

アセチルセルロースとアルコキシシラン(※3)を原料として、セルロース-ガラスのハイブリッド材料を生成しました。(図2)溶剤にアセチルセルロースとアルコキシシランを溶解し、触媒として塩酸水溶液を加え、室温下で1時間撹拌することにより反応させました。その後、反応溶液をトレーに移し、60℃に加温した乾燥機の中で反応を継続させながら乾燥させ、透明で均一なフィルムができました。本製法は、触媒として加えた塩酸の作用でアセチルセルロースはセルロースに、アルコキシシランはガラスに変換する反応を同時に進行させています。この方法により得られた透明なフィルムを電子顕微鏡で観察したところ、セルロースとガラスが混ざり合っていることが分かり(図3)、さらに、示差走査熱量測定(※4)およびX線回折分析(※5)を行ったところ、それらは分子レベルで合わさっていることが明らかになりました。また、材料の透明性を評価するために透過率測定を行ったところ、380-1100 nmの範囲で93%と非常に高い透過率を有していました。(図4)

図2 セルロース-ガラスによるハイブリッド材料の合成

図3 セルロースとガラスが

ムラなく混合した状態を示す

電子顕微鏡写真

図4 透過率のデータ

(Aが本研究で得られたハイブリッド材料、Bがアセチルセルロース)

研究の背景

自然界に豊富に存在するバイオマス資源を積極的に活用し、化石燃料由来の材料の代替として用いることは、二酸化炭素排出の抑制につながり、地球温暖化防止に貢献できることから非常に重要です。

セルロースは、植物の主成分で地球上に豊富に存在している天然高分子であり、非可食性のバイオマス資源として期待されています。その構造は、糖の一種であるグルコースが直鎖上に連結した化合物で、分子間、分子内での水素結合のような分子間相互作用が数多く存在することから、強固な結晶構造をとることが知られています。そのため、多くの溶媒に対して難溶で、新しい材料を開発する際の原料物質としては非常に扱いづらいものでした。近年では、セルロースを使ったセルロースナノファイバー(※6)が注目されていますが、一般的な有機溶媒に溶けないという制約があることに加え、コストが高いといった課題点があります。

我々の研究グループでは、軽くて加工性に優れ、柔軟性のある有機高分子と、耐久性、耐熱性に優れる無機物を分子レベルで合わせる、いわゆる有機・無機ハイブリッド化技術の活用に取り組み、有機・無機それぞれの特長をあわせ持つ材料や、複合することによって初めて生じる性質を持つ材料の生成を行ってきました。本研究では、アセチルセルロースのアルコールに対する可溶性を生かし、透明で均一な新材料を生成しました。

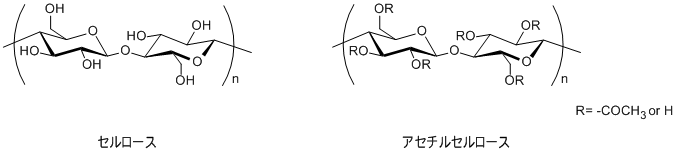

図5 セルロースとアセチルセルロースの分子構造

応用と課題

自動車では、車両重量を1/2にすれば燃費は約2倍に向上し、CO2排出量を約1/2に低減できるため、車重を軽くするということは温室効果ガスの排出を低減させるという観点からも非常に重要です。(例えば2000ccクラスの乗用車の場合、ガラス部材の重量は33キログラム程含まれており、かなりの重さを占めています)本研究で得られた新材料を、乗用車のガラス部材のみならず、ボディ材料(乗用車の約22%を占める)にも利用できれば、車両重量の25%程軽量化が見込まれます。また、包装材料などへの利用も想定され、材料生成時のコスト、時間および環境負荷の低減が期待できます。

また、今後は、物性値とセルロースとガラスの配合比の関係や、材料の長期の安定性、そしてより安価な生成方法について研究を進めます。

研究チーム

岩村 武 東京都市大学 工学部 エネルギー化学科 准教授

足立 馨 京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 物質工学専攻 助教

用語解説

※1セルロース:樹木や草などの植物細胞の細胞壁および植物繊維の主成分で、不溶性の天然高分子(炭水化物)。紙や木材の主成分でもある。

※2アセチルセルロース:セルロースから製造される半合成高分子。繊維、写真フィルム、録音テープのベース材として利用される。酢酸セルロースともいう。500グラムあたり3200円。

※3アルコキシシラン:アルコキシ基(アルキル基が酸素原子に結合した構造(RO-)を有する官能基)を持つケイ素化合物。加水分解反応と縮合反応が同時に進行することでガラスが得られる。

※4示差走査熱量測定:一定の熱を与えながら、基準物質と分析試料の温度を測定して、試料の状態変化による吸熱反応や発熱反応を測ること。

※5 X線回折分析:一定波長のX線を分析試料に照射した時の、散乱したX線の回折パターンから分析資料の結晶状態(物質の中で原子がどのように配列しているか)などを解析すること。散乱したX戦は、物質の原子・分子の配列状態によって、物質特有の回折パターンを示す。

※6セルロースナノファイバー:セルロースナノファイバーは、植物繊維をナノオーダー(1mmの100万分の1)にまで細かく解きほぐしたもので、高強度(鋼鉄の5倍)であることから注目されている材料。1キロあたり数千~1万円。