- HOME

- トピックス一覧(プレスリリース)

- トピックス詳細(プレスリリース)

トピックス詳細(プレスリリース)

東京都市大学

東京都市大学(東京都世田谷区、学長:三木 千壽)知識工学部 自然科学科の津村 耕司准教授ら研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡で捉えた画像を用いて「宇宙の明るさ」の空間構造(ゆらぎ) を解析し、これまでゴミと思われていた光の点が、新たな種族の天体であることを発見しました。

大量に存在するこれらの天体は、従来の観測では把握できなかった「ミッシング・バリオン」(※1)である可能性があり、特徴としては、点源と区別できないほど小さく、約13憶年前に光り輝いた後に暗くなって現在の宇宙では見えず、質量・光度はそれぞれ太陽の約300倍・1,000倍(推定)である、などがあります。同准教授らは、これらを「フェイント・コンパクト・オブジェクト(Faint Compact Object)」(以下、FCO)と名付けました。

FCOの正体を明らかにすることを目指し、2020年2月ごろ、「宇宙の明るさ観測」に限ればハッブル宇宙望遠鏡の18倍以上感度が高い独自の宇宙望遠鏡をアメリカ航空宇宙局(NASA)の小型ロケットに搭載し、「宇宙の明るさ」の観測に特化した実験「CIBER-2」(※2)を行う予定です。

本研究のポイント

-

ハッブル宇宙望遠鏡の画像のゆらぎ解析から、宇宙が既知の天体から予想されるより数倍明るいことが分かりました。

-

明るさの源の候補として、新たな種族と思われる非常に小さく暗い天体(FCO)を発見しました。

-

宇宙の明るさを説明するためにはFCOは宇宙に大量に存在する必要があり、そのためFCOは宇宙に存在するはずだがまだ見つかっていない「ミッシング・バリオン」である可能性があります。

概要

東京都市大学 知識工学部の津村 耕司准教授は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所の松本 敏雄名誉教授と共同で、ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した、現時点で人類が手にしている最も暗い天体まで写っている天文画像(ハッブル・エクストリーム・ディープ・フィールド)のゆらぎ解析を行い、新たな種族と考えられる天体が大量に存在することを発見しました。この天体は以下のような特徴を持ちます。

・点源と区別できない、大変小さな天体である(直径30光年以下)。

・大変暗い天体である(見た目の等級が30等級より暗い)。これは、銀河系内にある最も暗い恒星よりも暗い(すなわち恒星ではない)。

・別のガンマ線観測の結果もあわせて考えると、約13億年前に急に明るくなり、その後、数億年以内に暗くなったと考えられる。

・質量・光度はそれぞれ太陽の約300倍、1,000倍と推定される。

・大量に存在する天体である(最大で全天で1,000兆個ほどと推定)。これは、銀河の数よりはるかに多い。

以上のような特徴を持つことから、この新たな種族の天体を「フェイント・コンパクト・オブジェクト(Faint Compact Object:FCO)」と名付けました。その正体は現時点では不明ですが、小さめのブラックホールに物質が落ち込む時に光り輝く「ミニ・クェーサー」などが候補として考えられます。

この成果は日本天文学会欧文研究報告(PASJ: Publications of the Astronomical Society of Japan)の電子版に、7月30日付で掲載されました。

研究の背景

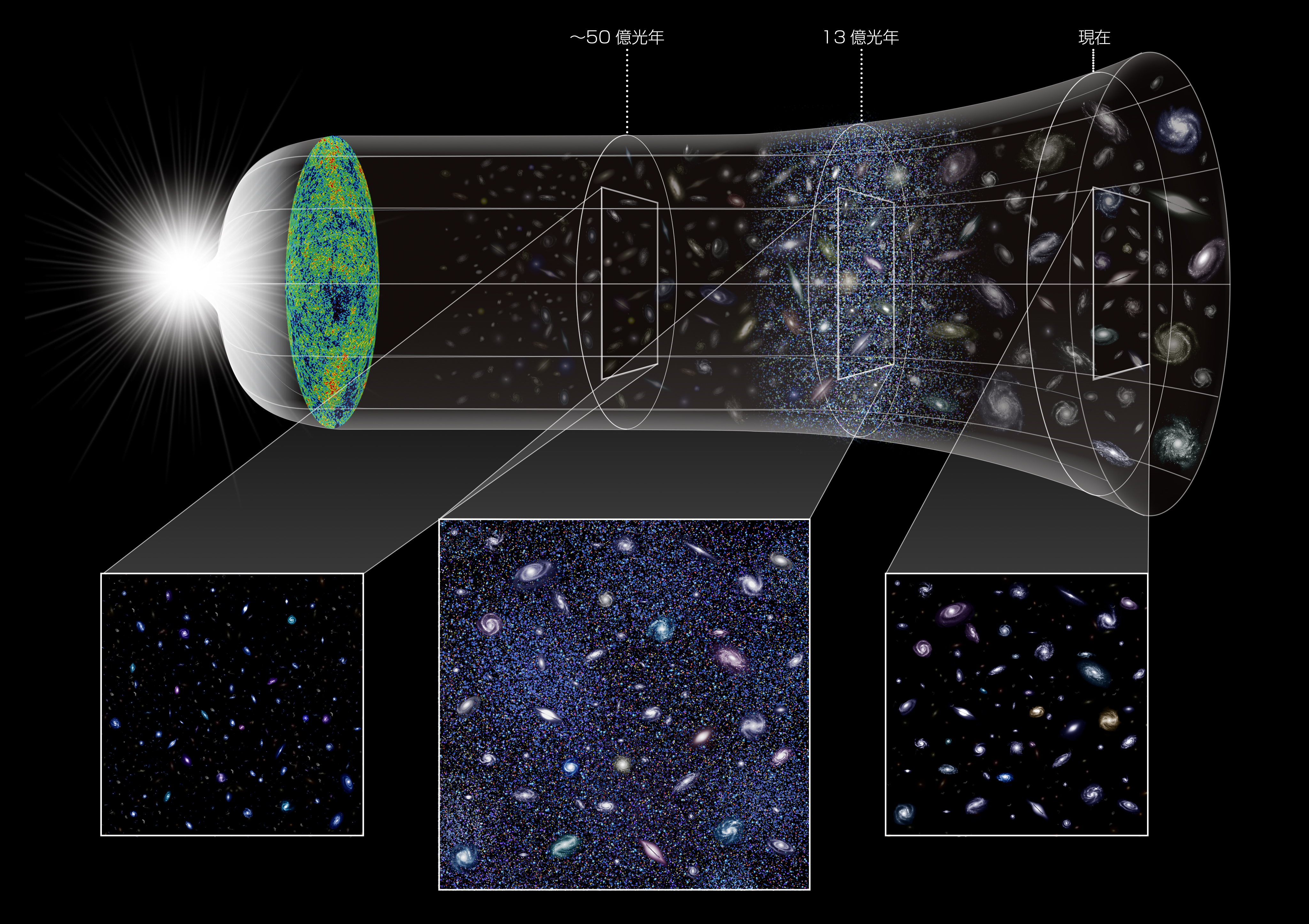

宇宙がどれほどの光で満たされているのかを「宇宙の明るさ」として測定できれば、宇宙の誕生から現在までに、星などが宇宙に放出した光の総量が分かります。さらにその「宇宙の明るさ」の空間分布を「ゆらぎ解析」することで、さらに多くの情報が得られます。

津村 耕司准教授らの研究グループは1990年代以降、「宇宙の明るさ」測定における研究を続けており、宇宙科学研究所が打ち上げた赤外線宇宙望遠鏡IRTSおよび「あかり」により、近赤外線領域において、宇宙の明るさ及びゆらぎが既知の天体から予想されるより大きいことを見いだしました[1,2]。最近では、NASAの小型ロケットに宇宙望遠鏡を搭載して打上げ観測を行うCIBERにおいて、可視光域においても空が予想より明るいことが確認されました[3]。

このことから、この宇宙にはまだ我々の知らない「未知の光源」が存在することが予想されていました。この観点から、ハッブル宇宙望遠鏡による天文画像を解析した結果、今までは「ゴミ」だと思われていた暗く小さな光の点が、この宇宙に大量に実在する新たな種族の天体である可能性があると結論しました。

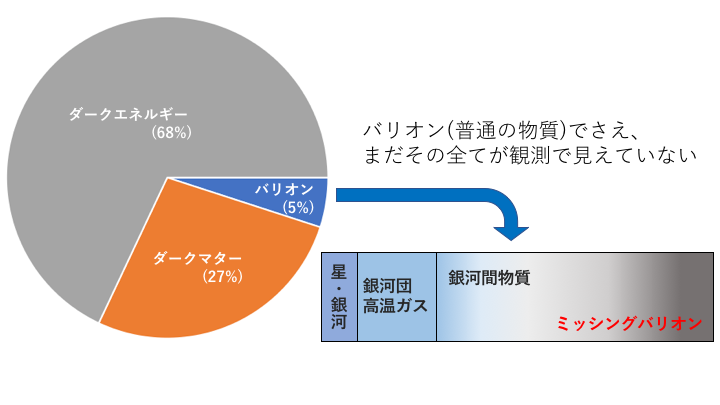

また、この宇宙に存在するはずの「普通の物質(バリオン)」のうち、その半分はまだ見つかっておらず、「ミッシング・バリオン」と呼ばれています。もし今回発見されたFCOが理論予想よりも明るい「宇宙の明るさ」を説明するものならば、FCOは宇宙に大量に存在し、「ミッシング・バリオン」の正体でもある可能性があります。

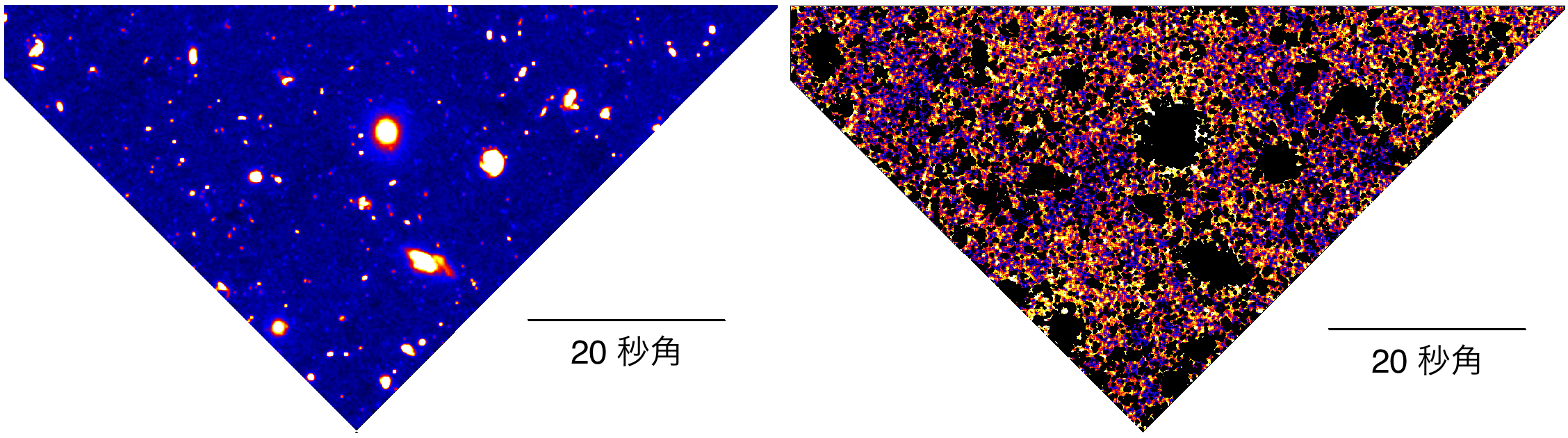

今回解析に用いられたハッブル宇宙望遠鏡で撮影された画像。左の画像では数多くの銀河が写っている。これら写っている天体をマスクし(33等級より明るい天体をマスク)、「宇宙の明るさ」を強調したのが右図。宇宙の明るさの空間構造(ゆらぎ)が浮かび上がってくる。秒角とは、1度の1/3,600のこと。

研究の社会的貢献および今後の展開

本研究をさらに発展させるため、より詳細に「宇宙の明るさ」を測定する計画を進めています。ひとつは、先代のCIBERをさらに発展させたロケット実験CIBER-2です。CIBER-2では、口径約30cmの宇宙望遠鏡をNASA小型ロケットに搭載してアメリカにて打上げ観測を行います。この目的に特化した設計のため、宇宙の明るさ測定に限れば、ハッブル宇宙望遠鏡の18倍以上の感度を持ちます。2020年2月ごろの打上げ観測の実施を目指し、現在はアメリカにて装置の最終調整を行なっています。

もうひとつは、木星軌道からの「宇宙の明るさ」測定を実施するEXZIT計画です[4]。宇宙の明るさ測定における大敵は、「太陽系の眩しさ(黄道光)」です。ハッブル宇宙望遠鏡やCIBER/CIBER-2などによる今までの「宇宙の明るさ」観測は、地球近傍からの観測であるため黄道光による影響を受け、精度の良い観測は困難です。一方で、黄道光は太陽から離れるほど弱くなるため、木星軌道からの天文観測が実現できれば、史上初の「宇宙の明るさの直接観測」を実現できます。津村准教授らの研究グループでは、小型の望遠鏡を惑星探査機に搭載し、木星軌道にまで持って行って天文観測するEXZIT計画の検討を進めています。

共同研究者

宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所 名誉教授 松本 敏雄氏

E-mail : matsumo@ir.isas.jaxa.jp

Tel : 050-336-26286

補足

【論文情報】

Toshio MATSUMOTO & Kohji TSUMURA

“Fluctuation of the background sky in the Hubble Extremely Deep Field (XDF) and its origin”

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2019, 74巻、5号

https://doi.org/10.1093/pasj/psz070

【参考資料】

[1] 「あかり」が捉えた宇宙最初の星の光

JAXAウェブリリース (2011.10.21)

http://www.ir.isas.jaxa.jp/AKARI/results/20111021_FirstStar/index-j.html

[2] 何もない空(そら)を光らせるもの:「あかり」が空の赤外線成分の分離に成功

JAXAウェブリリース (2013.12.27)

http://www.ir.isas.jaxa.jp/AKARI/results/20131227_IRCSpec/index-j.html

[3] 宇宙の遠方から未知の光が届いている?

~宇宙赤外線背景放射の大きな「ゆらぎ」を発見~

JAXAウェブリリース (2014.11.7)

http://www.isas.jaxa.jp/j/topics/topics/2014/1107_yuragi.shtml

[4] 究極の天文観測の実現を目指す惑星間空間望遠鏡

津村耕司, 松浦周二, 天文月報 112, 303-313 (2019)

http://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/2019_112_05/112-5_303.pdf

※1 ミッシング・バリオン:

最近の天文観測から、この宇宙は正体不明の「暗黒物質」と「暗黒エネルギー」に満たされており、私たちが知っている身近な物質である「バリオン(原子や分子などで構成された普通の物質)」は、宇宙の中にわずか5%程度しか存在しないことが知られています。さらにその「バリオン(普通の物質)」も、星や銀河、星間ガス等として観測されている量はおよそ半分であり、残り半分はまだ見つかっていません。この「まだ見つかっていないバリオン(普通の物質)」のことを「ミッシング・バリオン」といい、その正体を探ることは天文学における重要なテーマの一つです。

※2 CIBER-2:

NASAの観測ロケットを用いて近赤外線での宇宙背景放射を観測する国際共同実験。2020年2月の打ち上げ観測に向けて準備中。前身であるCIBERでは、2009年から2013年にかけて4回の打ち上げ観測を成功させています。

<取材申し込み・お問い合わせ先>

企画・広報室(E-mail:toshidai-pr@tcu.ac.jp)