- HOME

- トピックス一覧(プレスリリース)

- トピックス詳細(プレスリリース)

トピックス詳細(プレスリリース)

東京都市大学

東京都市大学(東京都世田谷区、学長:三木 千壽)理工学部 応用化学科 宗像 文男教授とデザイン・データ科学部 デザイン・データ科学科 佐藤 圭浩講師は、機能性複合材料の組織構造を定量評価するための画像解析技術を開発しました。

2種類以上の単体材料を組み合わせて生成される「機能性複合材料」は、単体材料にはない構造を有し、軽量・高強度といった優れた特性を実現できるため、自動車や航空機、家電等、様々な分野において使用されており、今後も目的に応じたさらなる創出が期待されます。

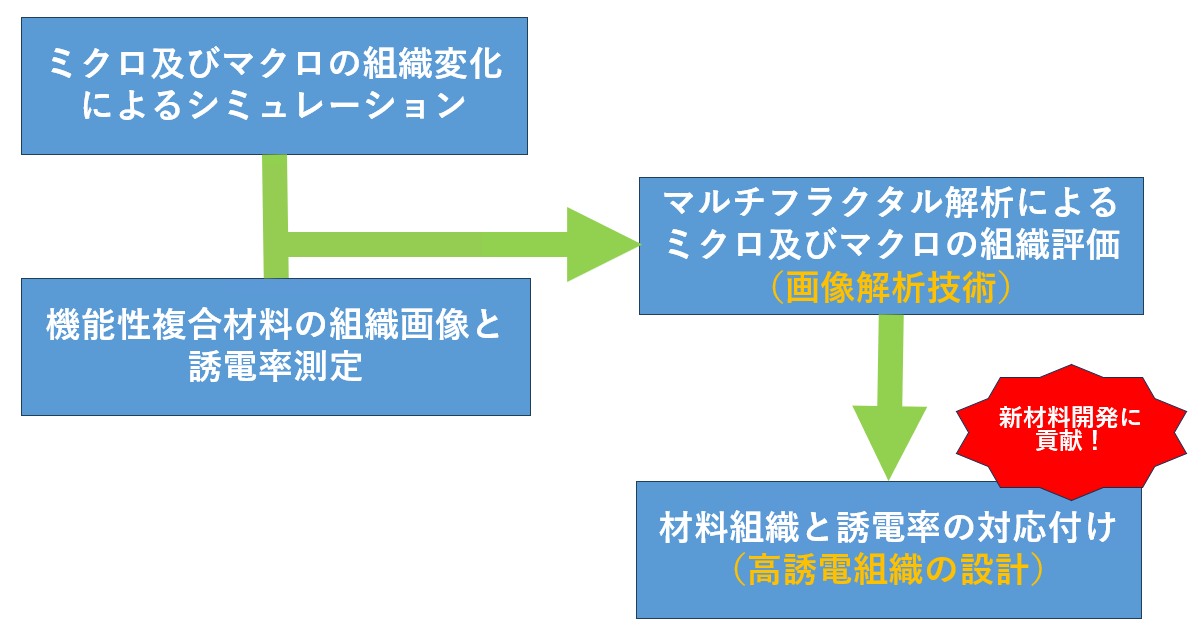

今回開発した画像解析技術は、創出した材料組織の二次元断面画像を、マルチフラクタル解析法を用いてミクロ及びマクロスケールでシミュレーションすることにより、詳細な組織の構造・状態を解析・定量評価するものです。また、解析結果は誘電特性や熱伝導性、強靭性など様々な物性値と紐づけすることができ、組織形態の変化を捉えることで新材料の設計・開発に役立つことが期待されます。

今後は、開発した解析技術を建造物の劣化調査や細胞、菌糸等の増殖・成長に関する評価等、他分野にも応用できるよう、さらなる開発を進めていく予定です。なお、本研究成果は、米国物理学協会の出版部門(AIP Publishing)が出版する『Journal of Applied Physics』にて、8月9日(水)に掲載されました。

本研究のポイント

-

機能性複合材料のミクロスケール及びマクロスケール組織を1枚の画像から評価する画像解析技術を提案

-

不均質構造を持つ「機能性複合材料」の二次元断面画像から確率情報を利用し、組織構造の定量評価法を構築

-

機能性複合材料の組織を画像解析技術により定量評価し誘電特性と紐づけ、高誘電率の組織形態を設計・評価

概要

東京都市大学(東京都世田谷区、学長:三木 千壽)理工学部 応用化学科の宗像 文男教授とデザイン・データ科学部 デザイン・データ科学科の佐藤 圭浩講師は共同で、画像解析技術による材料組織画像のマクロ及びミクロ組織の定量評価法を開発し、機能性複合材料の組織と誘電特性の関係性を実証しました。

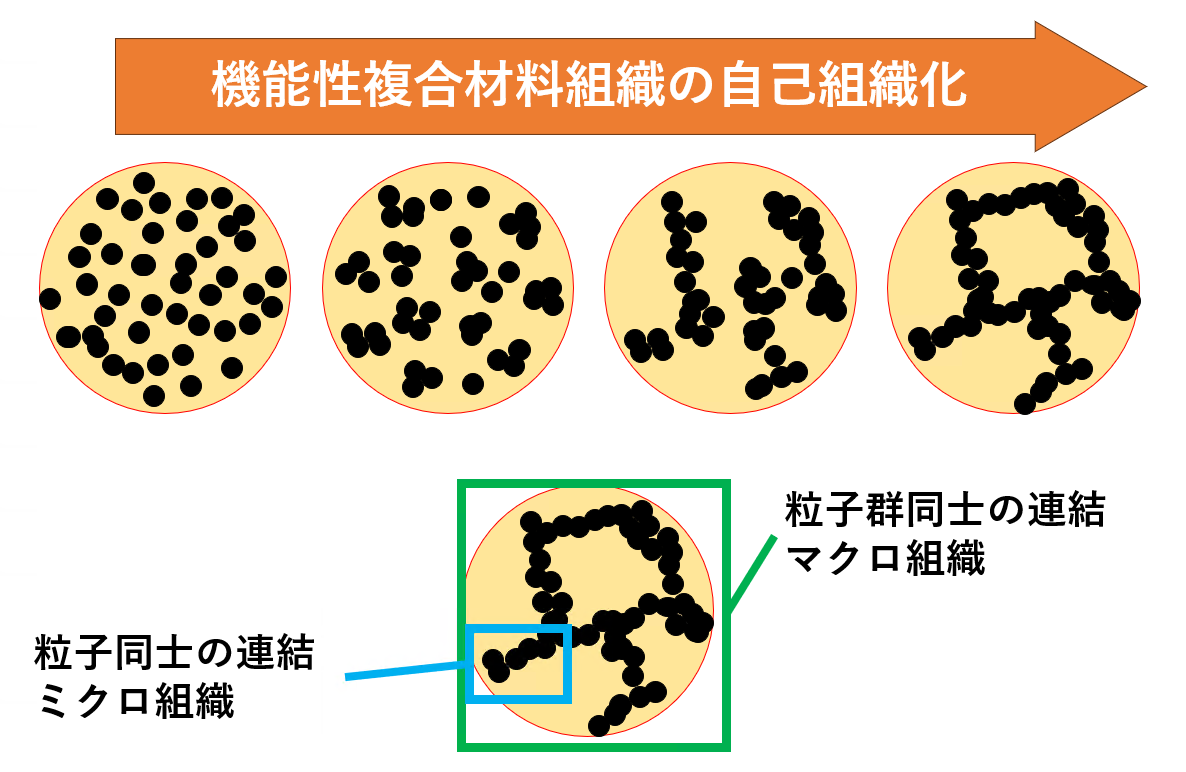

機能性複合材料を作成し、走査型電子顕微鏡(SEM)(※1)を用いて、断面画像の撮影を行いました。実際のコンポジット材料内では、自己組織化現象(※2)が発生し、マルチフラクタル解析(※3)が活用できることが確認されました。

この確認結果を基に、コンピューター内で断面画像に合わせて、ミクロスケールの粒子及び粒子群の大きさや添加率、形状をアトランダムに配置することにより、マクロスケールネットワークのシミュレーションを行いました。シミュレーションでは、ミクロスケールの粒子形態は固定されており、配置によるマクロスケールネットワークの形態変化を評価することができます。

シミュレーション組織画像の結果と機能性複合材料の組織画像を対応させ、機能性複合材料の組織状態を確認することができます。加えて、機能性複合材料のミクロ及びマクロスケールの組織状態と誘電率を比較することで、機能性複合材料の組織設計による誘電率向上に貢献しました。

なお、本研究成果は、米国物理学協会の出版部門(AIP Publishing)が出版する『Journal of Applied Physics』にて、8月9日(水)に掲載されました。

図1 機能性複合材料組織の自己組織化の例およびマクロ組織とミクロ組織の例

図2 本研究成果の概略図

研究の背景

計量形態学(※4)では、対象となっている物体の形状が繰り返された構造で広がって生成された系であることが前提です。この時、ミクロスケール組織では非等方性や不均質性がある場合であったとしても、マクロスケール組織で規則性を持つときミクロスケール組織の配置パターンを抽出することで、規則性つまり繰り返された構造を持つ系であると言えます。従来の計量形態学では、この繰り返しパターンをモデル化し、統計的解析を行うことで、断面図から体積中の組織構造の分析を行っています。しかし、二次元断面画像から、得られる情報は材料組織の体積中のごくわずかであり、材料組織の不均質な情報をすべて把握することはできないため、単純なパターンとしての取り扱いでは、正確な組織評価はできません。

自然に存在する物質の形状は、自己組織化と呼ばれる物質を構成する微視的(ミクロスケール)な要素が相互作用することにより、巨視的(マクロスケール)な形状を形成します。この形状の事を自己組織化と呼び、フラクタル構造をもつ形状を成すことが多いです。

機能性複合材料の組織内でも、粒子の相互作用により自己組織化構造=フラクタル構造が形成されることに着目し、マルチフラクタル解析法を用いて、二次元断面画像から計量形態学へのアプローチをすることで、微視的な構造と巨視的な構造を双方の分析をすることができ、より詳細な組織解析が期待されます。

研究の社会的貢献および今後の展開

本研究成果は、誘電特性に限らず、熱伝導性、強靭性など様々な物性値と画像解析結果を紐づけ、組織形態の変化を捉えることで同様に高度な新材料の設計・開発に貢献できると期待されます。

また、マルチフラクタル解析は、都市開発や医療分野、生物分野でも解析に使用され従来評価されてきました。本研究の成果(画像解析技術)を他分野へ応用し、建造物の劣化度進行調査や細胞、菌糸等の増殖・成長に関する評価を、ひび割れ画像や細胞組織画像、菌糸の成長動画などのデータに対して本画像解析技術を適用・形態の定量評価し、その変化を捉えることで新たな評価基準として活用できることも期待されます。

補足

本研究成果は、以下の論文誌にて発表されました。

Fumio Munakata, Haruna Yamazaki, Mariko Takeda, Yoshihiro Sato; Fractal texture and dielectric properties of BaTiO3/poly-vinylidene fluoride composites. Journal of Applied Physics 7 August 2023; 134 (5): 055103.

https://doi.org/10.1063/5.0158117

用語解説

※1 走査型電子顕微鏡(SEM):

電子顕微鏡の一種。試料面上を電子線で走査し、二次電子や反射電子を用いて表面構造を観察する顕微鏡。

※2 自己組織化現象:

複数の分子や物質が時間とともに、自発的に秩序化していくことにより組織構造を形成すること。

※3 マルチフラクタル解析:

画像分析法の一種。フラクタル次元と呼ばれる形態の複雑度を数値化した計算を行うフラクタル解析法(例:ボックスカウント法)で用いられる式を一般化し、フラクタル次元以外にも情報次元や相関次元といった様々な情報を得られるようにした解析法。

※4 計量形態学(Quantitative stereology):

ある物質の二次元断面組織画像の特徴を捉えることによって、粒径、体積率、粒子ネットワーク構造などの三次元の組織特徴値を求める学問。

<取材申し込み先>

学長室(広報担当)(E-mail:toshidai-pr@tcu.ac.jp)