- HOME

- トピックス一覧(プレスリリース)

- トピックス詳細(プレスリリース)

トピックス詳細(プレスリリース)

東京都市大学

東京都市大学(東京都世田谷区、学長:三木 千壽)知識工学部 自然科学科の中島 保寿准教授らは、宮城県気仙沼市の中生代初期(約2億5千万年前、三畳紀前期)の地層から発掘された化石が、まだ日本で発見されていない海生爬虫類の一種である可能性を明らかにしました。

古世代末(約2億5200万年前)の大量絶滅をきっかけに、陸上生活をしていた爬虫類は海へ進出しましたが、後の三畳紀前期の地層において、破砕型の歯をもった海生爬虫類の発見は、ヨーロッパや北米のみに限られていました。

今回発掘した化石は、頭骨の一部で、顎には「タピオカ」を連想させる球状の黒い歯が並んでおり、歯を用いて貝や甲殻類などの無脊椎動物を捕食していたと推測されます。また、同県の三畳紀前期の地層からは、過去に海生爬虫類の最古級魚竜などが発見されていますが、今回の化石は以前に発見されたものと明確に区別でき、まだ日本で発見されていない海生爬虫類の一種であることが期待されます。

今後も更なる解明に向け、海外の化石標本と比較検討を行い、正確な系統分類的位置の特定を目指します。なお、この研究成果は、2020年2月7日から東京大学駒場キャンパスで開催された日本古生物学会「2020年例会」で発表(8日)しました。

本研究のポイント

-

宮城県気仙沼市にある中生代初期(約2億5千万年前)の地層から、これまでアジアの同時代の地層からは報告例のない種類の海生爬虫類の化石を発見しました。

-

発見された化石は頭骨の一部で、顎には2019年に流行した「タピオカ」を連想させる球状の黒い歯が並んでおり、この歯を使って貝や甲殻類などの硬い殻を割って中身を食べていたと推測されます。

-

今回の発見は、大量絶滅直後にはアジアを含む世界中の海で海生爬虫類が多様な捕食方法を用いていたことを示しており、今後の解析により生態系の回復過程が明らかになると期待されます。

概要

宮城県北部から岩手県南部にかけての南部北上帯は、古生代(※1)から中生代(※2)にかけての化石が多く発見されることで知られています。このたび、同准教授らは、宮城県気仙沼市の海岸に露出する中生代初期の地層から、日本初の破砕型の歯を持った海生爬虫類と思われる化石を発見しました。この成果は、2020年2月8日(土)に東京大学駒場キャンパス(東京都目黒区)で行われた日本古生物学会「2020年例会」において発表しました。

約2億5200万年前、古生代末には海洋生物の96%以上の種が死に絶えた大量絶滅事件が発生しました。その直後の中生代初期には、古生代の海にはほとんど生息していなかった爬虫類が新たに海へと進出し、繁栄を始めたと考えられています。

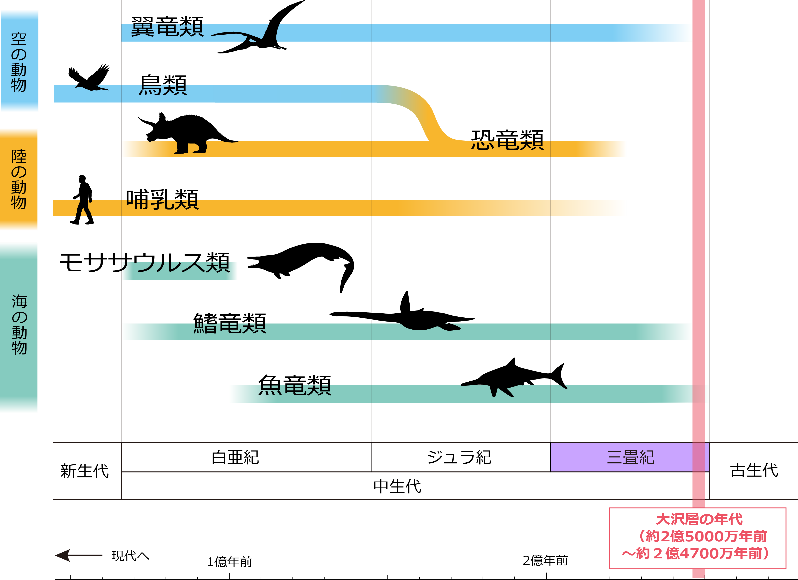

南部北上帯に分布する稲井層群・大沢層(中生代三畳紀前期、約2億5200万年前〜約2億4700万年前)は比較的深い海で堆積した地層です。大沢層からはこれまで、歌津魚竜(※3)と呼ばれる海の爬虫類や、殻を持った頭足類(イカ・タコの仲間)であるアンモナイト、二枚貝類、甲殻類の一群である嚢頭(のうとう)類などが発見されています。この中でも歌津魚竜は大型であること、鋭く尖った歯を持つことなどから、食物連鎖の比較的上位に位置する魚類などを捕食する動物であったと考えられています。一方で、食物連鎖の比較的下位に位置していた、殻で身を守る無脊椎動物たちを捕食する爬虫類については報告がありませんでした。

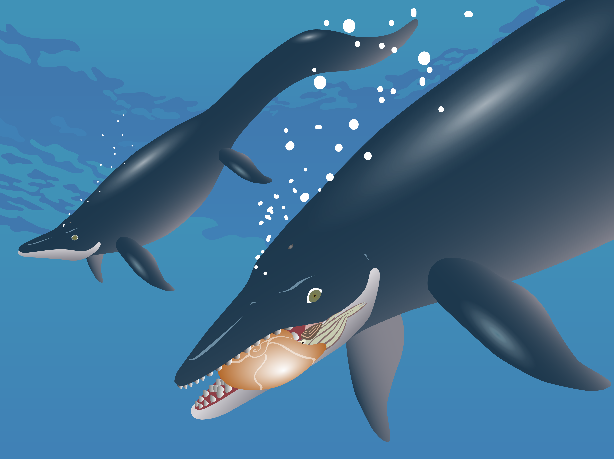

2016年、古村 俊行氏(発見当時:東京大学 理学部 大学生)が貝類の研究のために訪れた気仙沼市本吉町大沢の海岸で、大沢層由来の黒い球状の化石の集合体を発見し採集しました(図1)。この化石の元となった生物については不明のままでしたが、2019年に本学中島准教授(発表者)が同定したところ、海の爬虫類「オムファロサウルス類」(オムファロサウルス科:Omphalosauridae)(図2)の頭骨の一部と予察的に同定しました。オムファロサウルス科は顎に球状もしくは半球状の歯冠(図3)を持つ歯が多数並ぶことで特徴付けられる海生爬虫類であり、歌津魚竜と同じ魚竜類か、それに近縁と考えられています。

このような破砕型の歯を持った爬虫類の化石は、三畳紀中期(約2億4700万年前〜約2億3700万年前)の地層からは全世界的に見つかっていますが、三畳紀前期の化石はヨーロッパや北米に限られていました。日本からの発見により、無脊椎動物などの硬い殻を割って食べる戦略をもった爬虫類が、大量絶滅の直後より全世界的に広まったことが明らかに なったと言えます。

今後は、発見された化石のかたちや、これまで知られている種類との違いをより詳しく解明するため、標本の詳細な比較検討を行うとともに、新たな化石標本の発見を目指して詳細な発掘調査を行っていく必要があります。

図1:今回発見された海生爬虫類の頭骨化石

図2:オムファロサウルス類の想像図

図3:歯の化石の拡大写真と2019年に流行したブラックタピオカ

研究の背景

古生代の海洋生態系は、三葉虫と呼ばれる節足動物や、棘皮動物のウミユリ、軟骨魚類のサメなどの「古生代型動物群」に支配され、現代の海とは全く様相が異なっていました。しかし約2億5200万年前のシベリア火山の大噴火に端を発する地球温暖化の影響で、海洋では酸素の欠乏が生じ、約96%に及ぶ生物種が絶滅に追いやられました。この大量絶滅事件において、古生代型動物群のほとんどは姿を消し、わずかな生き残りが中生代型の生物群として適応放散していったと考えられています。

この中生代型の生物群のうち特に異色を極めるのが多様な海生爬虫類です。古生代では爬虫類はほとんどが陸上生活者であり、海洋環境にはほとんど生息していませんでしたが、古生代末の大量絶滅を境に様々な系統の爬虫類が続々と海洋環境に適応していきました。

中生代の海生爬虫類の中でも、とりわけ初期に海生適応したものが「魚竜類」(イクチオサウルス類:Ichthyosauria)です。魚竜類はサメやマグロなどの魚類にそっくりな体型を獲得した爬虫類であり、中生代はじめの約2億5000万年前(三畳紀前期)から、中生代終わり頃の約9400万年前(白亜紀後期)まで全世界の海に生息していました。この魚竜類の中でも世界で最古級のものが、宮城県南三陸町、気仙沼市本吉および石巻市雄勝で発見されており、南三陸町内の地名歌津(旧歌津町)にちなんで歌津魚竜(ウタツサウルス:Utatsusaurus)と命名されています。

この歌津魚竜が発掘されたのは、三畳紀前期の地層である稲井層群・大沢層です。大沢層からは歌津魚竜の他、サメ、アンモナイト、二枚貝、腕足動物、植物などの化石が発見されることは古くより知られていましたが、長い研究史を通じて、化石生物の多様性はあまり高くないと考えられてきました。このような「多様性に乏しい三畳紀前期の海」という見解は、「古生代末の大量絶滅が生態系に及ぼした影響は大きく、中生代に入って生態系が回復するまでには1000万年程度の長い時間がかかった」とする古典的な生命史観と合致していました。しかし最近になって、大沢層からの多様なアンモナイトの報告や、甲殻類の化石の発見、大小様々な生物糞化石の発見などにより、少なくとも遊泳生物や捕食者に関しては、大量絶滅から500万年以内という比較的短い期間のあいだに急激に多様化したことがわかってきました。

この度の発見は、三畳紀前期に現れた海生爬虫類が短期間で食性を多様化させ、海洋食物網を複雑なものにしていく現象が、全世界的に起こっていたことを示すものであり、大量絶滅からの生態系の回復が極めて急速に起こったという新しい考え方を裏付ける重要な証拠となります。

研究の社会的貢献および今後の展開

同准教授らは今後、本化石の詳細な形態記載、海外化石標本との比較検討を行った上で、正確な系統分類学的位置の特定をめざすことで、前期三畳紀の破砕食性海生爬虫類の進化を明らかにしていく予定です。また、現存する破砕食性爬虫類との歯の形態比較、貝化石や糞化石などの共産化石の詳細な分析などにもとづき、餌生物の推定を行うことで、現代型生物群の黎明期における、生物間相互作用を含めた海洋生態系の全容解明を目指したいと考えています。

本研究の成果は予察的ながら、現代型の生態系の基盤形成期であった中生代初期における生物群集と生物相互作用について解明する上で、国内化石産地の資料が世界的な重要性をもつことを明確に示すものです。三陸海岸域には、今回化石の発見地となった気仙沼市をはじめ、久慈市、宮古市、大船渡市、南三陸町、石巻市といった貴重な化石資料を産するジオサイト(地質学的な重要地点)が多く存在します。本研究の成果はこれらのジオサイトにおける保全活動、普及活動が、地球生命史の解明に携わる研究活動においては不可欠であることを改めて示すものと言えます。

補足

中生代の空・海・陸の主な動物の生息期間、および大沢層の時代についての概略図。

用語解説

※1古生代:

約5億4200万年前から約2億5200万年前の間。三葉虫やウミユリのように、現代では全く消滅したかもしくは衰退してしまった「古生代型生物群」が繁栄した時代。古生代の終わりは史上最大規模の生物の大量絶滅事件によって区切られている。

※2中生代:

約2億5200万年前から約6600万年前の間。「現代型生物群」が現れた時代でもある。中生代の始まりと終わりはそれぞれ、史上最大規模の生物の大量絶滅事件によって区切られている。三畳紀は中生代のうち最初の時代区分。

※3魚竜類:

中生代に繁栄した、魚のような体型をした海の爬虫類のグループ。他の中生代の海生爬虫類の登場に先駆けて三畳紀前期に現れ、白亜紀の中頃の温暖期に姿を消した。恐竜ではない。

共同研究者

古村 俊行氏(発見当時:東京大学 理学部 大学生)

<取材申し込み・お問い合わせ先>

企画・広報室(E-mail:toshidai-pr@tcu.ac.jp)