- HOME

- トピックス一覧(プレスリリース)

- トピックス詳細(プレスリリース)

トピックス詳細(プレスリリース)

東京都市大学

東京都市大学(東京都世田谷区、学長:三木 千壽)都市生活学部の宇都 正哲教授は、2015-45年の30年間で、東京圏の住宅資産価値が、最大約40兆円下落する可能性があることを明らかにしました。

我が国における人口減少の影響の一つに、「資産デフレ」が挙げられますが、一般に、個人資産においては、住宅等の不動産が占める比率が高いとされていることから、住宅は老後生活における貴重な資産となっています。

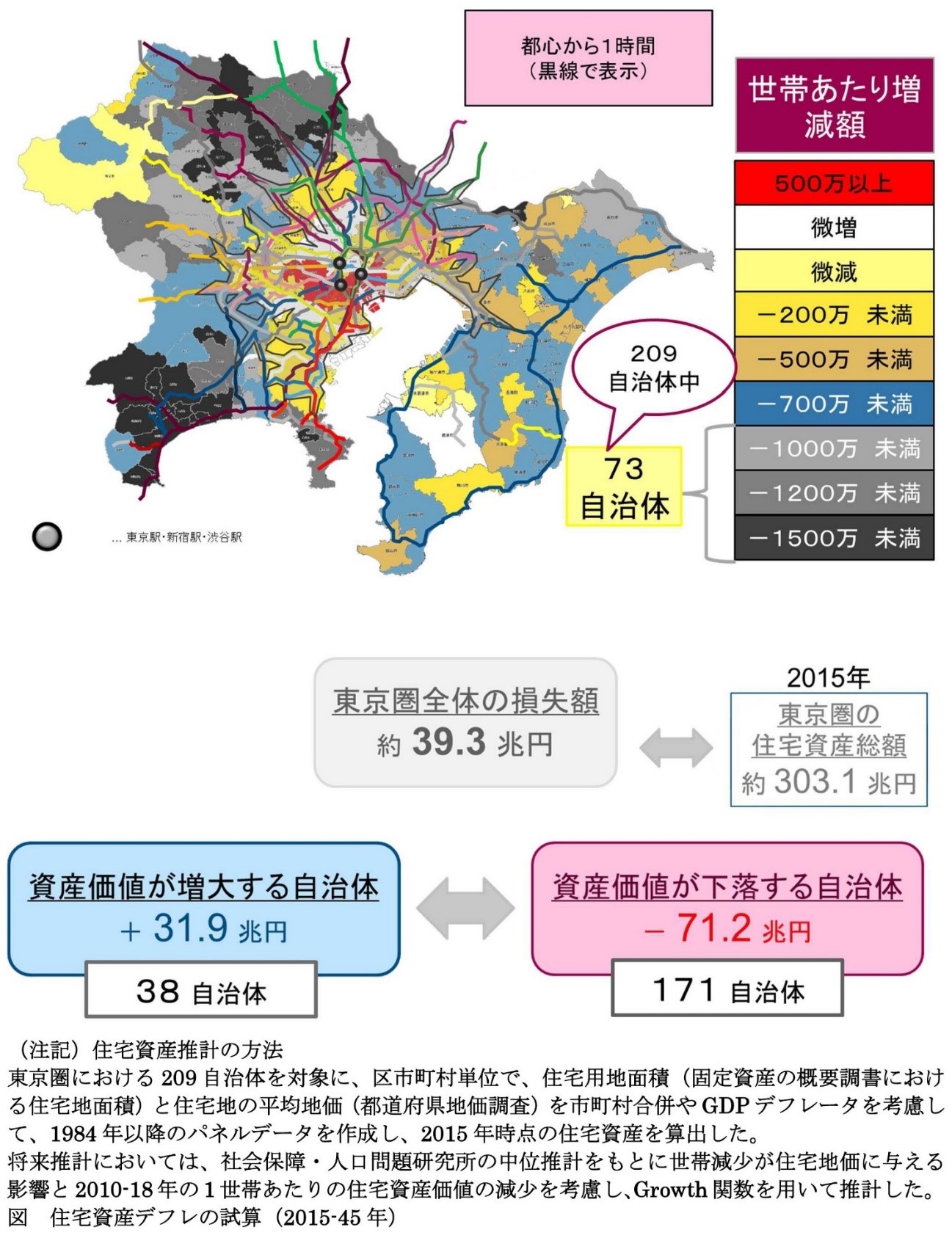

今回、各自治体や国が公表している住宅地の面積と平均地価に基づき、東京圏の2015年から2045年までの30年間の資産価値の変化を試算したところ、資産価値が上昇する都心部と下落する郊外部で格差が拡がり、住宅資産デフレの影響が顕著に現れました。

これにより、人口減少による住宅資産デフレは、地方部だけの問題ではなく、東京圏にも大きく影響し、今後、老後の居住地選択における制約や金銭的不安などといった社会問題を引き起こす可能性があります。

今後は、より広い範囲で住宅資産価値の変化に注意が払えるよう、東京圏以外における住宅資産デフレの影響を試算し、特に、高齢者世帯に与える影響を精緻に解明してまいります。なお、この成果の一部は、日本不動産学会で発表(2019年全国大会)しました。

本研究のポイント

-

2015-45年の30年間でみると、東京圏であっても人口減少が地価の下落を招き、住宅資産は減少

-

特に都心へのアクセスが1時間以上の東京圏郊外部では、住宅資産デフレがより顕著

-

高齢者世帯の家計資産に占める不動産比率は約6割と高く、老後生活へのインパクトも懸念される

概要

東京都市大学 都市生活学部の宇都 正哲教授は、東京都心のターミナル駅(東京、新宿、渋谷など)からのアクセス時間が1時間以上かかる地域では、今後30年間に住宅資産価値が最大で3割以上下落するという調査結果をまとめました(補足図)。各自治体や国が公表している住宅地の面積と平均地価に基づき、1984年からこれまでのデータを分析し、2015年から2045年まで30年間の変化を試算しました。

我が国は人口減少が既に始まっています。ピーク時である2010年の1.3憶人から2065年には8,800万人まで減少すると推計されており、先進国でこれほど急激な人口減少と少子高齢化を経験した国はありません。人口減少は様々な側面に影響を与えると考えられますが、地価に与える影響も大きく、中でも生活の基盤である住宅資産への影響は我々の身近な暮らしにとって重要なポイントです。

将来における人口減少によって、2015年から2045年の30年間に、資産価値の上昇する都心部と下落する郊外部で格差が拡がり、96の自治体で2割以上資産価値が下落することが予見されるなど、特に東京圏郊外部では、資産デフレの影響がより顕著に現れます。東京都心ターミナル駅までのアクセス時間が1時間以遠の自治体では30年間に3割以上の住宅資産価値が下落します。そうなると、自宅を売却し、自分の好きな地域へ転居したり、介護付き有料老人ホームの入所一時金に充当したりといった選択が困難となる可能性があります。特に我が国では、個人資産のうち不動産が占める比率が高齢者ほど高いため、年金とともに自宅の不動産も老後生活における貴重な財産のはずです。そのため、住宅資産デフレを顕在化しない方法を採る人々が増加します。すなわち永住するという選択肢です。介護が必要となっても在宅介護を依頼し、転居したい事由があってもその場に住み続けていくしかありません。このように、人口減少に伴う住宅資産デフレは、地方部だけの問題ではなく、東京圏であっても老後の居住地選択の制約、住宅資産価値の下落による老後生活の金銭的不安などといった社会課題を引き起こす可能性があります。

この成果の一部は、日本不動産学会(2019年全国大会)で発表しました。

研究の背景

現在、地方部における人口減少問題が取り上げられることは多いですが、東京圏における議論はまだ始まったばかりです。心のどこかに東京圏は大丈夫という安心感があるのかもしれません。しかし、それは本当でしょうか。東京圏でも2025年以降に人口が減少に転じるとされており、今から5年後から人口減少が本格化します。それとともに新規住宅ニーズが低下し、資産デフレ、つまり住宅資産が減少する地域が多く出現するのは確実であり、個人資産に占める不動産比率の高い我が国においては、老後生活や介護等に保有不動産を売却して必要資金を調達する世帯も多いです。これらの高齢世帯へのインパクトは東京圏のような地価が高い地域の方が深刻と考え、そのインパクトを研究するに至りました。

研究の社会的貢献および今後の展開

人口減少に伴う住宅資産デフレは、地方部だけの問題ではなく、東京圏であっても老後の居住地選択の制約、住宅資産価値の下落による老後生活の金銭的不安などといった社会課題を引き起こす可能性があるということを指摘したことが研究成果の一つです。今後の課題としては、東京圏以外における住宅資産デフレの影響を試算し、日本全国を相対的に比較できるよう地域を追加していくことを考えています。また、高齢者世帯に与える影響については、より精緻に影響を解明できるよう実態研究を追加していくことが重要と考えています。

補足

用語解説

東京圏:東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の1都3県を指す

住宅資産デフレ:

本研究では、住宅資産=住宅地面積(㎡)×住宅地平均地価(円/㎡)と定義し、市町村単位で算出している。その合計値の下落額が住宅資産デフレとなる。また、ここでは土地のみの価値を算出しており、建物の価値は含んでいない。

<取材申し込み・お問い合わせ先>

企画・広報室(E-mail:toshidai-pr@tcu.ac.jp)